- この記事の監修者

-

歯科医師。医療法人社団ピュアスマイル理事長。インビザライン ブラックダイヤモンドドクター。インビザライン世界サミット23万人いるインビザラインドクターの中からトッププロバイダーの1人に選出。

https://purerio.tokyo/

しゃくれで悩んでいて、治療法を知りたいと考えている方もいるでしょう。しゃくれの治療法は症状や原因によって異なりますが、マウスピース矯正で改善できる場合があります。そのため、自分の症状に合った治療法を知り、適切なアプローチを検討することが大切です。

この記事では、

・しゃくれの概要や原因

・放置した場合のデメリット

・治療法

などについて解説します。

また、生活習慣の改善方法も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

- 1. しゃくれとは?

- 2. しゃくれと受け口の違い

- 2-1. しゃくれ(下顎前突症)

- 2-2. 受け口(反対咬合)

- 3. しゃくれの主な原因

- 3-1. 遺伝

- 3-2. 癖・生活習慣

- 4. しゃくれを放置することで生じるデメリット

- 4-1. 滑舌や咀嚼に悪影響をおよぼす

- 4-2. 顎を痛めやすい・顎関節症のリスクが高まる

- 4-3. 肩こりや頭痛の原因になる

- 4-4. 歯の健康が損なわれる可能性がある

- 4-5. 見た目に影響する

- 5. しゃくれの治療法

- 5-1. マウスピース矯正

- 5-2. 上顎拡大装置

- 5-3. ワイヤー矯正

- 5-4. 外科的手術

- 6. 生活習慣の改善によるアプローチ

- 6-1. 日常生活での姿勢改善法

- 6-2. 食事療法で顎の成長をサポート

- 6-3. 運動とエクササイズの取り入れ方

- 7. まとめ

1. しゃくれとは?

しゃくれとは、顔の輪郭に関する特徴を表す言葉で、下顎が上顎よりも前に突き出ている状態のことです。一般的な基準と比べて顎が長く、下顎が目立って出ている場合にも使われます。

しゃくれは見た目に影響をおよぼすだけでなく、機能面でも問題が生じ、日常生活に支障をきたすことがあります。そのため、しゃくれに悩んでいる方は、原因や治療法について正しく理解し、適切に対応することをおすすめします。

関連記事

2. しゃくれと受け口の違い

しゃくれは「顎の骨格」に関する問題であり、受け口は「歯並び」に関する問題という違いがあります。

ここでは、しゃくれと受け口がそれぞれどのような状態なのかを解説します。

2-1. しゃくれ(下顎前突症)

下顎前突症(かがくぜんとつしょう)とは、下顎の骨が上顎の骨より前方に突き出している状態のことです。下顎は上顎よりも小さいのが一般的ですが、下顎が必要以上に発達すると、いわゆる「しゃくれ」と呼ばれる状態になります。

反対に、上顎が小さすぎる場合も、下顎が前に出て見えることがあります。いずれの場合も、しゃくれは骨格の問題といえるでしょう。

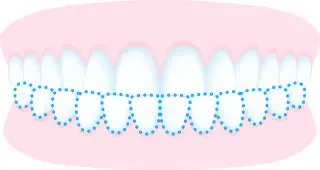

2-2. 受け口(反対咬合)

反対咬合(はんたいこうごう)は「受け口」とも呼ばれ、上下の歯を噛み合わせたときに、下の歯が上の歯に被さっている状態を指します。これは主に歯並びの問題であり、骨格の問題ではありません。

通常の噛み合わせでは、上の前歯が下の前歯に数ミリ重なり、前方に出ています。しかし、反対咬合の場合はこの関係が逆になり、下の前歯が上の前歯より前に出てしまいます。

反対咬合は、歯の生える向きによって引き起こされることが多いのが特徴です。また、舌の動かし方や指しゃぶりなどの癖が原因となり、後天的に反対咬合になる場合もあります。

関連記事

3. しゃくれの主な原因

ここでは、しゃくれや受け口の主な原因を紹介します。

3-1. 遺伝

骨格が原因で下顎が前に出る「しゃくれ」、つまり下顎前突症は、遺伝による影響が大きいと考えられています。下顎が突き出した骨格を、両親のどちらかまたは両方がもつ場合、子どもにもその特徴が遺伝しやすいとされています。

下顎前突症の治療は、身体が未発達な子どものうちに行なう方が効果的です。そのため、遺伝によるしゃくれがある場合は、できるだけ早めに治療を始めることをおすすめします。

3-2. 癖・生活習慣

子どもの頃からの癖や生活習慣が、しゃくれや受け口の原因になる場合があります。

例えば、下の歯を舌で前に押す癖によって、少しずつ歯の生える向きが変わり、結果として受け口になるケースです。また、口呼吸が習慣になっている場合、口を開けたままにすることで下顎が前に突き出てしまうことも考えられます。

そのほかにも、前歯に不自然な力がかかって歪みやすくなる指しゃぶりや、骨に余計な力が加わる頬杖といった習慣も、しゃくれの原因になることがあります。特に、顎の成長期にこれらの癖や習慣が身に付いていると、将来的にしゃくれになりやすいでしょう。

ただし、1~2歳の子どもが顎を前に出す癖は、顎の関節が発達するにつれて自然に治ることが少なくありません。心配しすぎて無理にやめさせようとすると、かえって癖が定着してしまうこともあるため、注意が必要です。

4. しゃくれを放置することで生じるデメリット

ここでは、しゃくれを放置した場合に考えられるリスクについて解説します。

4-1. 滑舌や咀嚼に悪影響をおよぼす

しゃくれは、口の閉じ方や舌の位置に関係しているため、言葉の発音に影響を与えることがあります。

例えば、しゃくれが原因で滑舌が悪くなると、サ行やタ行など特定の音が発音しにくくなります。その結果、日常生活で困る場面があったり、気にしてコンプレックスを抱いたりすることもあるでしょう。

また、噛み合わせが悪いと食べ物がしっかり噛めなくなり、咀嚼機能が低下することも懸念されます。特に受け口の場合、食べ物をうまく噛めずに消化不良を起こしたり、栄養の吸収に問題が生じたりするケースもあります。

4-2. 顎を痛めやすい・顎関節症のリスクが高まる

しゃくれの状態は、骨格や噛み合わせが正常ではないため、顎の関節に不自然な力がかかりやすくなります。その結果、顎関節症(がくかんせつしょう)を発症しやすくなり、顎の痛みや開口障害などを引き起こすリスクが高まります。口を開けたときに耳の前で音がすることも、顎関節症の代表的な症状の一つです。

顎関節症の原因をはっきり特定することは困難ですが、しゃくれによって顎の関節に負荷がかかりやすくなるのは確かです。顎関節症のリスクを抑えるためにも、なるべく早く治療を始めることをおすすめします。

4-3. 肩こりや頭痛の原因になる

しゃくれを放置すると顎周辺の筋肉が緊張しやすくなり、肩こりや頭痛の原因となることがあります。これは、咀嚼の際に噛み合わせがずれていると、それを補おうとして顎を不自然に動かす癖が付いてしまうためです。

このような不自然な動きが続くと、顎の筋肉が慢性的に緊張しやすくなります。その結果、顎の筋肉と関係の深い肩の筋肉もこりやすくなるでしょう。

さらに、筋肉が緊張すると血管が圧迫されて血流が悪化します。血流の悪化は神経にも影響をおよぼし、頭痛につながることもあります。

4-4. 歯の健康が損なわれる可能性がある

噛み合わせに問題があると、特定の歯に大きな負荷がかかることがあります。これにより、日常生活のなかで負荷が蓄積し、歯の摩耗や損傷などが起こりやすくなります。

また、受け口の場合は歯が磨きにくいことも難点です。歯磨きで落としきれない歯垢が蓄積すると、歯周病や虫歯などにつながってしまうでしょう。

4-5. 見た目に影響する

しゃくれは、見た目を気にする方にとって大きな悩みとなり、コンプレックスにつながる場合があります。しゃくれへのコンプレックスで自己肯定感が下がったり、心理的なストレスを感じたりすることもあるかもしれません。

また、しゃくれは成長とともに状態が変化しやすい特徴があり、子どものうちはあまり目立たないことがあります。大人になると治療が難しくなるため、遺伝の影響でしゃくれになりやすい場合や、コンプレックスを抱えるのが心配な場合は、できるだけ早めに治療を始めるとよいでしょう。

5. しゃくれの治療法

ここでは、年齢や症状の違いに応じたしゃくれの治療法を紹介します。

5-1. マウスピース矯正

マウスピース矯正とは、透明なマウスピースを装着することで、歯をゆっくりと動かす治療法です。軽度から中等度のしゃくれに適応できますが、複雑な症例には基本的に適していません。

マウスピースは目立たないデザインで、好きなときに取り外せるため、食事や歯磨きがしやすい特徴があります。痛みや不快感が少なく、受け口を無理なく治療したい方におすすめです。

ただし、マウスピースは自分で着脱する必要があり、治療を継続するには自己管理が求められます。

関連記事

5-2. 上顎拡大装置

子どもの受け口の治療では、上顎拡大装置を使用することがあります。これは、上顎の内側に装置を固定し、拡大ネジを回して顎を広げる治療法です。

この治療法は、上顎の骨にある「正中口蓋縫合(せいちゅうこうがいほうごう)」と呼ばれる隙間を広げることを目的としています。

正中口蓋縫合は成長するにつれて閉じるため、まだ閉じていない子どもに使われるのが一般的です。

成人にも使用されることはありますが、子どもに比べて治療の進み方は遅くなります。

関連記事

5-3. ワイヤー矯正

ワイヤー矯正は、歯に「ブラケット」と呼ばれる器具を装着し、そこにワイヤーを通して歯並びを少しずつ整えていく治療法です。

ワイヤー矯正は治療の適用範囲が広く、多くの不正咬合に適用できます。治療期間はしゃくれの状態などによって異なりますが、2~3年程度かかるのが一般的です。

ワイヤー矯正は確実に効果が得られる治療法ですが、口を開けたときに装置が目立ったり、食べ物が引っかかったりしやすいデメリットがあります。なかには、ブラケットとワイヤーを歯の裏側に装着する「裏側矯正」などの方法もあるため、治療中の見た目が気になる方はこちらの方法を検討するとよいでしょう。

ただし裏側矯正は、歯の表面に装着する「表側矯正」と比較して、治療期間が長くなる傾向にあります。また、器具が舌に当たってしゃべりづらい、費用が高額になるなどのデメリットもあるため、両者の長所と短所を比較して選ぶことが重要です。

関連記事

5-4. 外科的手術

骨格に問題がある場合は、成長が止まってから外科的手術を受けるのも選択肢の一つです。下顎前突症の治療では、「セットバック手術」や「顎骨体移動術」などの手術で骨格を整えたあと、矯正治療で歯並びを整えることがあります。

- セットバック手術:下顎の骨を切って後方に移動させる方法

- 顎骨体移動術:上顎の骨を前方に移動させる方法

いずれも全身麻酔で行なわれ、一般的には1週間程度で大きな腫れが引きます。

また外科的手術は、しゃくれによる顔のゆがみが気になる場合にも有効です。

関連記事

6. 生活習慣の改善によるアプローチ

しゃくれの改善には、矯正治療だけでなく、生活習慣の見直しも重要です。例えば、正しい姿勢を意識したり、バランスのよい食事や適切な運動を取り入れたりすることで、顎のバランスを整えやすくなり、成長をサポートできます。

ここでは、日常生活のなかでできる工夫を通じて、しゃくれを予防・改善するためのポイントを紹介します。

6-1. 日常生活での姿勢改善法

顎のバランスを整えるには、普段から姿勢を意識することが欠かせません。猫背や前かがみの姿勢は顎の成長に影響を与えるため、背筋を伸ばし、頭の位置を正しく保つことが大切です。

特に、スマートフォンやパソコンを長時間使う際は注意が必要です。視線をできるだけ水平に保ち、下を向きすぎないように意識しましょう。

また、枕の高さを調整することで、就寝中の顎の位置も改善できます。

6-2. 食事療法で顎の成長をサポート

咀嚼回数を増やすことで顎の筋肉が鍛えられ、成長を促進できます。

特に、繊維質の多い野菜や噛み応えのあるナッツ類など、顎の成長に役立つ食材を積極的に摂取することが重要です。ただし、極端に硬い食品は顎に過度な負担をかけるため、注意する必要があります。

また、カルシウムやタンパク質など、骨の成長に必要な栄養素をバランス良く摂取し、顎の成長をサポートしましょう。

6-3. 運動とエクササイズの取り入れ方

顎の筋肉を鍛えるには、ストレッチやエクササイズを習慣にすることが有効です。

具体的には、舌を上顎に押し付けるトレーニングや口を大きく開閉する運動を繰り返すことで、顎の筋力を強化できます。

また、全身の姿勢改善につながるヨガやピラティスなどの運動を取り入れると、顎のバランスがより整いやすくなります。

7. まとめ│しゃくれの状態に合わせた治療法を選ぶことが大切!

しゃくれは、生活習慣や遺伝などが原因で起こり、放置すると顎関節症や肩こり、頭痛などにつながるリスクが生じます。

しゃくれの治療は、大人よりも子どもの方が治療しやすい傾向があります。そのため、遺伝の影響でしゃくれになりやすい場合は、治療がしやすい子どものうちに対策を講じるとよいでしょう。また、軽度から中等度のしゃくれであれば、マウスピース矯正で対応できる可能性があります。

「ウィ・スマイル」では、3Dシミュレーションを活用し、精度の高いマウスピース矯正を提供しています。治療期間について相談ができるほか、治療回数は最短で1回から選択可能です。

しゃくれでお悩みの方は、ウィ・スマイルのサービスをぜひご利用ください。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/