- この記事の監修者

-

歯科医師。医療法人社団ピュアスマイル理事長。インビザライン ブラックダイヤモンドドクター。インビザライン世界サミット23万人いるインビザラインドクターの中からトッププロバイダーの1人に選出。

https://purerio.tokyo/

「歯の噛み合わせが悪い」「何となく歯に違和感がある」と感じたことはありませんか?

噛み合わせや歯並びのトラブルは、見た目の問題だけでなく、日常生活にもさまざまな悪影響をおよぼします。

本記事では、噛み合わせが悪いとはどのような状態なのか、その症状やデメリット、考えられる治療法について詳しく解説します。

医師に相談する際のポイントやセルフケアについてもご紹介していますので、ぜひ最後まで読んで噛み合わせ改善の参考にしてください。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

- 1. 噛み合わせが悪い状態とは?不正咬合の基礎知識

- 1-1. 叢生(そうせい)

- 1-2. 出っ歯(上顎前突)

- 1-3. 受け口(反対咬合)

- 1-4. すきっ歯(空隙歯列)

- 1-5. 開咬(かいこう)

- 1-6. 過蓋咬合(かがいこうごう)

- 2. 噛み合わせが悪いと出やすい症状

- 2-1. 歯の欠け・虫歯・歯周病になりやすい

- 2-2. 顎周りを痛めやすい

- 2-3. 口臭が強くなりやすい

- 2-4. 全身の筋肉や姿勢バランスが崩れやすい

- 2-5. 顔貌変化や発声トラブルが生じやすい

- 2-6. 見た目や発音への影響がコンプレックスになりやすい

- 3. 噛み合わせが悪い場合に選択できる治療方法

- 3-1. 歯の矯正治療

- 3-2. 咬合調整

- 3-3. 補綴治療(クラウン・ブリッジ・インプラント)

- 3-4. 外科手術

- 3-5. スプリント療法

- 3-6. 習癖・生活指導

- 4. 噛み合わせの悪さを医師に相談する際のポイント

- 5. 噛み合わせの悪さが気になるときのセルフケア

- 6. まとめ|歯の噛み合わせは全身の健康や生活の質にも深くかかわる

1. 噛み合わせが悪い状態とは?不正咬合の基礎知識

「噛み合わせが悪い」とは、上下の歯が正しい位置で接触せず、歯並びや顎の位置にズレが生じている状態(不正咬合)のことです。

ここでは、不正咬合の種類とその特徴について紹介します。

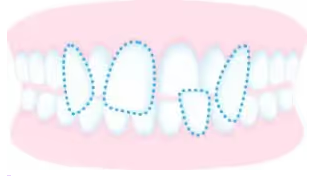

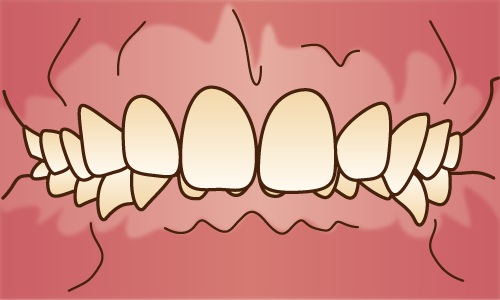

1-1. 叢生(そうせい)

歯が重なり合い、でこぼこに並んでいる状態のことで、別名「乱ぐい歯」とも呼ばれます。不正咬合の中でも、最も多いタイプです。八重歯も叢生の一種で、不正咬合の代表例です。

叢生の原因には、遺伝、顎が小さい、歯が大きい、乳歯の早期喪失、口呼吸や舌癖といった生活習慣、などが挙げられます。

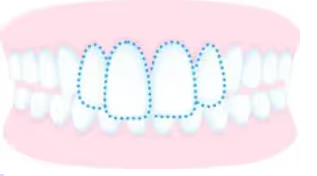

1-2. 出っ歯(上顎前突)

上の前歯や上顎全体が前方に突き出ている状態を、「出っ歯(上顎前突)」といいます。叢生に次いで多い不正咬合です。主な原因として、骨格の遺伝、歯の生え方、幼少期からの習慣、の3つが挙げられます。

この状態だと、口が閉じにくくなったり、笑ったときに歯茎が目立つ「ガミースマイル」になったりすることがあります。

1-3. 受け口(反対咬合)

受け口(反対咬合)とは、下の前歯や下顎が、上の歯より前に出ている状態のことです。通常、噛み合わせは、上の歯が下の歯を覆うようになっていますが、反対咬合ではその逆になります。

顔の形に影響を与える不正咬合の一つであるため、噛み合わせに違和感がなくても気にする方が少なくありません。

主な原因は、骨格の遺伝、下顎の過剰な成長、幼少期からの習慣、の3つに大きく分けられます。

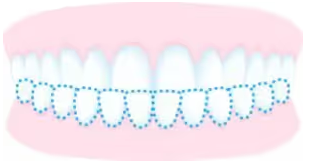

1-4. すきっ歯(空隙歯列)

すきっ歯(空隙歯列)とは、歯と歯の間にすき間がある状態です。見た目が気になるだけでなく、食べ物が挟まりやすいなど、さまざまな悪影響があります。

噛むときに特定の歯に負担がかかりやすく、全身の不調につながる場合もあるため、注意が必要です。

主な原因は、遺伝による顎と歯のサイズ不調和、幼少期からの習慣、歯茎の状態変化、の3つに大別されます。

1-5. 開咬(かいこう)

別名「オープンバイト」とも呼ばれ、前歯の上下が噛み合わず、しっかり閉じない状態を指します。

前歯が噛み合わないため、奥歯に負担が集中しやすく、歯の寿命が短くなるリスクがあります。顎にも負担となり、顎関節症を引き起こしかねません。

また、食べ物を前歯でうまく噛み切れないため、よく噛まずに飲み込む習慣がついてしまうこともあります。

原因は大きく分けて、骨格の遺伝、幼少期からの習慣、口呼吸の3つです。

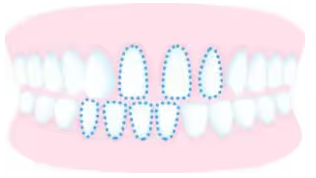

1-6. 過蓋咬合(かがいこうごう)

過蓋咬合とは、奥歯を噛みしめたときに、上の歯が下の歯に深く覆いかぶさっている状態をいいます。場合によっては、上の前歯の裏側の歯茎に下の前歯の先が当たってしまうこともあります。このような噛み合わせの方は、ガミースマイルになりやすい傾向です。

噛み合わせが深いため、歯茎が炎症を起こすケースがあり、さらに顎への負担も大きくなるため、顎関節症のリスクも高くなります。

2. 噛み合わせが悪いと出やすい症状

噛み合わせが悪いと、次のような症状が表れる可能性があります。

☑歯の欠け・虫歯・歯周病になりやすい

☑顎周りを痛めやすい

☑口臭が強くなりやすい

☑全身の筋肉や姿勢バランスが崩れやすい

☑顔貌変化や発声トラブルが生じやすい

☑見た目や発音への影響がコンプレックスになりやすい

2-1. 歯の欠け・虫歯・歯周病になりやすい

うまく噛めないことで、特定の歯に力が集中します。その結果、歯がすり減ったり欠けたりしやすくなります。症状が進むと、歯茎への負担も大きくなり、歯や歯茎の寿命を縮める原因にもなりかねません。

さらに、歯並びが悪いと、歯のすみずみまで丁寧に磨きにくくなるという問題もあります。そうなると、虫歯や歯周病のリスクが高まってしまうでしょう。

2-2. 顎周りを痛めやすい

顎周りを痛めやすくなるのも、注意すべき症状の一つです。

噛み合わせの悪さは多くの場合、歯の食いしばりや、寝ている間の歯ぎしりにつながります。その結果、顎関節の異常が生じやすくなり、「カクカクと音がする」「痛みを感じる」「口を大きく開けられない」といった、顎関節症を引き起こす可能性があります。

2-3. 口臭が強くなりやすい

噛み合わせが悪いと、口腔内が乾燥しやすくなり、口臭が強くなる傾向があります。これは、口をしっかりと閉じられなかったり、場合によっては口呼吸になってしまったりすることが原因です。

口呼吸になると唾液の分泌が減り、細菌が増えやすい環境になってしまいます。そのため、噛み合わせを改善することは、口臭予防にもつながる大切なポイントといえるでしょう。

2-4. 全身の筋肉や姿勢バランスが崩れやすい

噛み合わせが悪くなると、顔や首、肩周りの筋肉のバランスが崩れ、全身にさまざまな症状が現れることがあります。慢性的な肩こりや頭痛などの不調につながるケースも少なくありません。

さらに、神経系のトラブルにもつながりやすく、めまいや耳鳴り、しびれなどの症状が出る場合もあります。

また、噛み合わせが悪いと食べ物をうまく咀嚼できず、よく噛まずに飲み込んでしまいがちです。その結果、消化器に負担がかかってしまうことも考えられます。やわらかいものばかり食べる習慣がつくと、顔の筋肉や顎に十分な刺激が伝わらないという悪影響もあるでしょう。

2-5. 顔貌変化や発声トラブルが生じやすい

噛み合わせが悪いと、顔が左右非対称に見えたり、顎まわりのバランスが悪くなったりしがちです。また、発音や滑舌に支障が出ることも少なくありません。症状が進行すると、顔立ちそのものが変わってしまう場合もあります。

特に注意が必要なのは、発育期の子どもへの影響です。正しく噛めない状態を放置すると、顎の成長が遅れたり、顔全体のバランスが崩れたりするリスクが高くなります。さらに、口呼吸などの望ましくない習慣が身に付いてしまう恐れもあるでしょう。

2-6. 見た目や発音への影響がコンプレックスになりやすい

噛み合わせによる顔のゆがみや発音の問題がコンプレックスとなり、対人関係や自己評価に悪影響をおよぼすことも考えられます。

自分に自信がもてず、スムーズにコミュニケーションを取れない場面が増えてしまうかもしれません。

3. 噛み合わせが悪い場合に選択できる治療方法

噛み合わせの治療は、症状や年齢、ご本人の希望に応じて、さまざまな方法があります。複数の治療法を組み合わせるケースも、珍しくありません。

ここでは、噛み合わせが悪い場合に選択できる主な治療方法を詳しくご紹介します。

3-1. 歯の矯正治療

マウスピース矯正やワイヤー矯正は、歯並びや噛み合わせを根本から改善する治療法です。治療期間は症状により異なりますが、数ヵ月から数年かかることがあります。

マウスピース矯正は、取り外しができて目立ちにくいというメリットがあり、軽度の症例に適しています。ただし、歯並びや噛み合わせの重度のトラブルには対応できない場合もあるため、事前の医師への相談が大切です。

それに比べてワイヤー矯正は幅広い症例に適していて、重度の場合でも効果が期待できます。ただし、着けているところが目立ち、取り外しができないといったデメリットもあります。

関連記事

3-2. 咬合調整

歯の表面をごくわずかに削って、噛み合わせのバランスを整える治療方法です。顎への負担や歯の摩耗を軽減します。

比較的軽度な症状で、歯を削るのに抵抗がない方に適した方法です。歯の高さやバランスを整えるには、繊細な調整技術が必要となるため、専門的な診断のもとで行なわれます。

3-3. 補綴治療(クラウン・ブリッジ・インプラント)

人工歯や被せ物を用いて、噛み合わせを改善する治療方法です。

失った歯や低くなった歯を人工的に補うことで、噛む機能だけでなく審美的な見た目の効果も期待できます。

ただし、この治療方法を適用できるのは限られた症例のみのため、事前に専門医への相談が必要です。

3-4. 外科手術

顎の骨の構造や成長に問題がある場合には、歯列矯正だけでは十分な改善が難しく、外科手術が必要になることもあります。

顎の骨格的な異常など、根本的な問題を手術で解決することで、噛み合わせや見た目の改善が期待できます。ただし、身体への負担やリスクもともなうため、専門医とよく相談してください。

3-5. スプリント療法

マウスピースを使って顎関節への負担を軽減し、症状を緩和する治療方法です。

主に就寝時に装着することで、顎の緊張を和らげ、正しい噛み合わせの位置に誘導します。マウスピースは月に一度程度の調整が必要です。

顎関節症の症状改善が期待でき、他の治療法と併用されることも多い方法です。

3-6. 習癖・生活指導

噛み合わせを改善するには、舌癖や指しゃぶり、歯ぎしりなどの生活習慣の見直しやセルフケアも並行して行なうのが大切です。

磨きにくい部分の歯みがき方法の指導や、定期的なスケーリングによる口腔ケアも、治療の一環として行なわれます。

多くの場合、他の治療と組み合わせて実施され、特に成長期の子どもに効果的です。

4. 噛み合わせの悪さを医師に相談する際のポイント

最も大切なのは、医師とよく相談し、「自分の状態に合った治療や対策を納得して選ぶ」ことです。

多角的な診断を受けるためには、症状だけでなく、生活習慣や癖、既往歴なども丁寧に伝えましょう。

また、治療の流れ、期間、費用、注意点についても事前によく確認してください。不明点は遠慮せず質問し、ライフスタイルに関する不安も医師に相談すると安心です。

軽い不調でも早めに受診するようにしましょう。軽度のうちに治療をはじめれば、費用も抑えられ、短期間で改善できるかもしれません。

5. 噛み合わせの悪さが気になるときのセルフケア

歯ぎしりの予防や姿勢の改善、正しい咀嚼などを、日常生活に意識して取り入れるようにしましょう。そうすることで、治療の効果をより高められます。

また、指導されたとおりに毎日きちんと歯と歯茎のケアを行なうことも大切です。口腔内の状態が良好であれば、治療もスムーズに進みます。

6. まとめ|歯の噛み合わせは全身の健康や生活の質にも深くかかわる

歯の噛み合わせは、単なる歯並びの問題だけではなく、全身の健康や生活の質にも深くかかわっています。治療法にはさまざまな選択肢があるため、少しでも気になる症状や違和感があれば、早めに歯科医院で相談することをおすすめします。

矯正治療を検討している方は、ぜひ『ウィ・スマイル』をご利用ください。

ウィ・スマイルは、マウスピース矯正に対応した全国100ヵ所以上の医院と提携しています。これまで5万名以上の患者様にご利用いただいた実績があり、多くの方にご満足いただいています。

自分に合った最適な治療を選び、より美しく健康な毎日を手に入れましょう。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/