- この記事の監修者

-

歯科医師。医療法人社団ピュアスマイル理事長。インビザライン ブラックダイヤモンドドクター。インビザライン世界サミット23万人いるインビザラインドクターの中からトッププロバイダーの1人に選出。

https://purerio.tokyo/

「歯並びが悪いのがずっと気になっている…」

「矯正したほうがいいのかな?」

そう感じている方へ。

実は歯並びの乱れは見た目の印象だけでなく、健康や噛み合わせ、将来的なリスクにも関係しています。

この記事では、歯並びが悪くなる原因や放置による影響、矯正の選び方までをやさしく解説します。

📌 この記事でわかること

- 歯並びが悪くなる原因と見た目・健康への影響

- 放置すると起こるリスクや将来的なトラブル

- 自分に合った矯正方法と費用の目安

- 歯並びの悩みを解消するためのセルフチェックと相談のヒント

- 1. 歯並びが悪いとは?どう見える?

- 1-1. 歯列不正の種類(ガタガタ・出っ歯・受け口・すきっ歯など)

- 1-2. 見た目や印象に与える影響(清潔感・若さ・笑顔のバランス)

- 2. 歯並びが悪くなる原因とは?

- 2-1. 遺伝的な要因

- 2-2. 後天的な要因(生活習慣)

- 2-3. 成長期の環境や姿勢

- 3. 歯並びが悪いままだとどうなる?放置のリスク

- 3-1. 虫歯・歯周病のリスクが高まる

- 3-2. 発音・滑舌への影響

- 3-3. 顎関節や全身のバランスに影響

- 3-4. 見た目や心理面のコンプレックス

- 4. 悪い歯並びを治すには?矯正方法と選び方

- 4-1. ワイヤー矯正(表側・裏側)

- 4-2. マウスピース矯正(インビザラインなど)

- 4-3. 部分矯正・前歯だけの矯正

- 4-4. セラミック矯正・審美治療

- 4-5. 子どもと大人で治療法は変わる?

- 5. 歯並びを安く・目立たず治したい人へ

- 5-1. 部分矯正の活用

- 5-2. 目立たない矯正を選ぶ

- 5-3. 医療費控除やローン制度を活用

- 6. 歯並びが悪いことに悩む方へ|よくある質問と体験談

- 6-1. 歯並びが悪いとブサイクに見えるって本当?

- 6-2. 大人になってから矯正しても間に合う?

- 6-3. 治療で後悔しないために気をつけることは?

- 7. 歯並びが悪い原因と治し方|まとめ

1. 歯並びが悪いとは?どう見える?

「歯並びが悪い」と感じるとき、多くの人は見た目の問題を意識しますが、実際には歯列の乱れ=機能的な問題にもつながります。

ここではまず、歯並びが悪いとされる具体的な状態や、その印象が周囲にどう見えるのかを解説します。

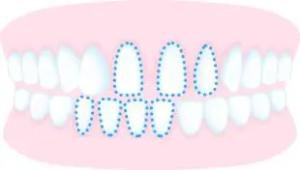

1-1. 歯列不正の種類(ガタガタ・出っ歯・受け口・すきっ歯など)

歯並びが悪い状態は、医学的には「不正咬合(ふせいこうごう)」と呼ばれます。

見た目や機能面に影響を与えるさまざまなタイプがあり、以下のような分類に分かれます。

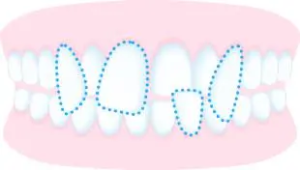

▸ ガタガタ(叢生・そうせい)

歯が重なり合って生えている状態で、八重歯やねじれた歯が目立つのが特徴です。

ブラッシングがしにくく虫歯になりやすいほか、見た目にも不揃いな印象を与えやすく、最もよく見られる不正咬合の一つです。

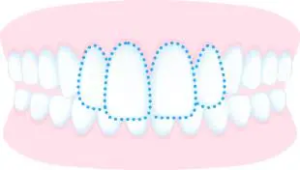

▸ 出っ歯(上顎前突)

上の前歯や上あごが前方に突き出ている状態で、横顔のバランスや口元の突出感が強調されがちです。

口が閉じづらくなったり、唇が乾燥しやすくなるケースもあります。

▸ 受け口(反対咬合)

下の前歯や下あごが上の歯より前に出ている状態です。

噛み合わせが逆になり、食べ物がうまく噛めない・発音しにくいなどの機能面の問題も起こりやすくなります。

▸ すきっ歯(空隙歯列)

歯と歯の間にすき間がある状態で、特に前歯の隙間は目立ちやすくコンプレックスを感じる方も多いです。

発音が不明瞭になったり、食べかすが詰まりやすいなどの問題もあります。

▸ 開咬・過蓋咬合など

開咬(かいこう):前歯が上下で噛み合わず、奥歯だけが当たる状態。発音や食事がしづらくなる原因に。

過蓋咬合(かがいこうごう):上の歯が下の歯を深く覆ってしまう状態で、顎への負担が大きくなりやすいです。

これらの不正咬合は、見た目の印象だけでなく、噛み合わせ・発音・口腔衛生・顔のバランスにも大きく関わるため、気になる方は早めに歯科医へ相談することをおすすめします。

歯並びが悪い状態を理解することで、自分に必要な治療やケアが見えてきます。

理想の歯並びがどんな状態かを知りたい方は、下記の記事も参考にしてください。

➡️ 綺麗な歯並びってどんな状態?整え方・期間・費用をわかりやすく解説

1-2. 見た目や印象に与える影響(清潔感・若さ・笑顔のバランス)

歯並びは、顔の印象に直結します。以下のように、多くの場面で無意識の評価につながっているのです。

▸ 清潔感のある印象かどうか

歯が整っていると「きちんとした人」「健康的」と見られやすく、逆にガタガタな歯並びは「不衛生」「だらしない」と誤解されることも。

▸ 笑顔の美しさが変わる

口元の歯並びは笑顔に直結。前歯が出ている・歯が不揃いだと、笑うことに自信を持てず表情がぎこちなくなってしまう方も少なくありません。

▸ 横顔・フェイスラインの印象

出っ歯や受け口の方は、Eラインが乱れて見えることも。横顔にコンプレックスを感じる一因になります。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

2. 歯並びが悪くなる原因とは?

「歯並びが悪いのは遺伝だから仕方ない」と思っていませんか?

実は、生活習慣や成長過程のクセが原因で悪化するケースも多くあります。

ここでは歯並びが悪くなる主な要因を解説します。

2-1. 遺伝的な要因

・親から受け継いだあごの大きさ・歯のサイズのバランス

・骨格的な特徴(上顎・下顎の前後差など)

遺伝によって「歯が大きくて並びきらない」「あごが小さい」などの歯列不正が起こることがあります。

遺伝によってあごの大きさや歯の本数・サイズが受け継がれることはありますが、必ずしも親と同じ歯並びになるわけではありません。

子どもの歯並びに関心がある方は、下記の記事で遺伝と生活習慣の関係について詳しく解説しています。

➡️ 歯並びは子どもに遺伝する?生活習慣や癖など後天的な要因も解説

2-2. 後天的な要因(生活習慣)

歯並びの乱れは、遺伝だけでなく日々のクセや生活習慣によっても引き起こされます。

以下のような動作や習慣が、歯列に悪影響を及ぼすことがあります。

・指しゃぶり・舌癖・口呼吸・頬杖・猫背などのクセ

→ 歯に不自然な力がかかり、少しずつ歯並びがズレていく原因に

・噛む力の左右差

→ いつも片側ばかりで噛んでいると、顔やあごのバランスが崩れやすくなります

・やわらかいもの中心の食生活

→ 咀嚼回数が減ることであごの発育が弱くなり、歯がきれいに並ぶスペースが不足することも

これらは日常的に無意識で行ってしまいやすい動作だからこそ、早めに気づいて対策することが大切です。

2-3. 成長期の環境や姿勢

子どものあごや歯は成長期に大きく発達しますが、この時期の環境や身体の使い方も歯並びに大きな影響を与えます。

・あごの発育不足

→ 永久歯が生えるスペースが足りず、歯が重なって生えたり、外に押し出されたりする原因に

・姿勢の悪さ(猫背・スマホ首など)

→ あごの位置や筋肉の使い方が偏り、歯列やかみ合わせに影響を与えやすくなります

・寝る向き・うつぶせ寝

→ 長時間の片側圧迫により、骨格が偏って発育するケースも

これらはすぐに症状が出るわけではありませんが、気づいたときに習慣を見直すことで、将来の歯並びトラブルを予防できます。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

3. 歯並びが悪いままだとどうなる?放置のリスク

「今さら矯正は大変そう」「特に困っていないから大丈夫」と感じて、そのままにしている方も少なくありません。

しかし、歯並びの乱れを放置すると、見た目の問題だけでなく健康面や心理面にも大きな影響が出てくることがあります。

以下では、歯並びが悪いまま放置した場合に起こりうる4つのリスクについて解説します。

3-1. 虫歯・歯周病のリスクが高まる

歯が重なっていたり、凹凸がある箇所は歯ブラシが届きにくく、磨き残しが出やすくなります。

その結果、プラーク(歯垢)が溜まりやすく、虫歯や歯周病のリスクが高まる原因に。

さらに、噛み合わせの不均衡が歯ぐきにも負担をかけるため、歯肉炎・歯槽膿漏の悪化要因にもなります。

3-2. 発音・滑舌への影響

前歯に隙間がある、噛み合わせがズレているなどの状態では、「さ行」「た行」などの音が発音しにくくなることがあります。

特に接客業・営業職など話す仕事の方にとっては大きなストレスになることも。

また、聞き返されることが増えることで自己表現の自信を失うケースもあります。

3-3. 顎関節や全身のバランスに影響

噛み合わせが悪い状態が続くと、あごの位置や筋肉の動きが不自然になり、顎関節症のリスクが高まります。

それにともない、以下のような全身の不調につながることもあります:

・肩こり

・頭痛

・姿勢の乱れ(猫背・巻き肩)

・食いしばりや歯ぎしりによる慢性的な疲れ

身体のバランスは口元から崩れることも多く、放置は禁物です。

3-4. 見た目や心理面のコンプレックス

歯並びに悩みを抱えていると、「口元を見られるのが恥ずかしい」「笑顔がぎこちなくなる」といった心理的な負担を感じるようになります。

やがて、以下のような自己肯定感への影響に発展することも。

・笑うときに口元を隠す癖がつく

・写真に写るのが苦手になる

・人前で話すことに自信が持てない

「ただの見た目の問題」と片づけず、心にも関係する問題として向き合うことが大切です。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

4. 悪い歯並びを治すには?矯正方法と選び方

歯並びを改善するためには、症状の程度・ライフスタイル・費用感などに合わせて最適な矯正方法を選ぶことが大切です。

ここでは、代表的な矯正方法ごとの特徴・費用・治療期間をわかりやすく解説します。

4-1. ワイヤー矯正(表側・裏側)

歯に「ブラケット」と呼ばれる装置を装着し、ワイヤーで歯を引っ張って動かす従来型の矯正方法です。

ブラケットは歯の表側につけるタイプ(一般的)と、裏側につけるタイプ(舌側矯正)があります。

・ 幅広い症例に対応可能(ガタガタ・出っ歯・受け口など重度含む)

・ 確実に歯を動かせる反面、見た目が気になる場合も

費用:約70〜170万円

期間:1.5〜3年

4-2. マウスピース矯正(インビザラインなど)

透明なマウスピース型の矯正装置を定期的に交換しながら歯を少しずつ動かす方法です。

・ 目立たず、取り外しができるため衛生的・ストレスが少ない

・ 自分で着脱・装着管理をする必要があるため、自己管理が重要

費用:約60〜100万円

期間:6ヶ月〜2年半

自分に合ったマウスピース矯正の選び方はこちら:

➡️ マウスピース矯正の選び方|症例・費用・ブランド比較でわかる自分に合う矯正法

4-3. 部分矯正・前歯だけの矯正

「前歯のすきっ歯だけ治したい」「少しだけ整えたい」という軽度の症例に向いているのが部分矯正です。

・マウスピース・ワイヤーどちらでも対応可能

・ 費用・期間を抑えつつ、見た目の印象を大きく改善できる

費用:約15〜50万円

期間:数ヶ月〜1年程度

4-4. セラミック矯正・審美治療

歯を削ってセラミックの被せ物を装着し、見た目だけを整える審美的アプローチです。

即効性はありますが、歯を削る必要があるため慎重に検討が必要です。

✅ 短期間で理想の見た目に近づける(約1〜2ヶ月)

⚠ 健康な歯を削るリスク・神経を抜く可能性もあるため注意が必要

4-5. 子どもと大人で治療法は変わる?

矯正治療は、年齢によって治療方針や選択肢が異なります。

■ 子どもの場合(成長期):

・成長を利用したあごの発育誘導(床矯正など)が可能

・永久歯が生える前に調整することで抜歯リスクを減らせるケースも

■ 大人の場合(成長後):

・骨の成長は止まっているため、歯を計画的かつ精密に動かす必要がある

・その分、治療計画のシミュレーション精度が重要

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

5. 歯並びを安く・目立たず治したい人へ

「矯正したいけれど費用が心配…」

「装置が目立つのが恥ずかしい…」

そんな方に向けて、費用負担や見た目のストレスをなるべく抑えられる矯正方法をご紹介します。

5-1. 部分矯正の活用

歯並び全体ではなく、気になる部分だけを整える「部分矯正」を選ぶことで、

・ 治療期間を短縮できる

・ 治療費も大幅に抑えられる

といったメリットがあります。

たとえば、「前歯のすきっ歯だけ治したい」「片側だけ歪んでいる」など、軽度の歯列不正に向いている方法です。

相場:15〜50万円程度

期間:数ヶ月〜1年前後

5-2. 目立たない矯正を選ぶ

「矯正していることを知られたくない」「職場や学校で気を遣いたくない」

そんな方には、以下のような目立たない矯正法がおすすめです:

・ マウスピース矯正(インビザラインなど)

透明で取り外し可能。会話や見た目にもほとんど影響なし。

・ 裏側矯正(舌側矯正)

歯の裏側に装置を装着するため、外からは見えにくい。

どちらも見た目の負担が少なく、仕事・学校・プライベートを気にせず過ごせるのが魅力です。

5-3. 医療費控除やローン制度を活用

矯正治療は高額な出費になりがちですが、経済的な負担を軽減する制度や支払い方法も整っています。

・ 医療費控除の活用

発音障害やかみ合わせの改善など、治療目的の矯正は医療費控除の対象となる場合があります。

→ 確定申告時に一部が戻ってくる可能性も!

・ デンタルローンや月額制プランの利用

矯正専門クリニックでは、月々5,000〜10,000円台から始められる分割払い制度もあり。

無理なく計画的に支払えるため、若年層や学生にも人気です。

費用を抑えたい場合でも、自己判断で治療法を選ばず、専門医と相談して適切なプランを立てることが大切です。目立たない・無理のない矯正法でも、健康面・見た目の改善を十分に叶える方法はあります。

医療費控除が適用される条件や確定申告の手続き方法については、下記の記事で詳しく解説しています。

➡️ マウスピース矯正は医療費控除できる?確定申告で費用が戻る条件・手続きまとめ

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

6. 歯並びが悪いことに悩む方へ|よくある質問と体験談

「歯並びが悪いのがずっと気になっている」

「矯正って本当に必要?」

そう感じている方は多くいます。

この章では、実際に多くの方が抱える疑問や不安に対する答えをご紹介します。

6-1. 歯並びが悪いとブサイクに見えるって本当?

見た目の印象には個人差があるため、一概に「ブサイク」と決めつけることはできません。

しかし、一般的に歯並びが整っている人は次のような印象を与えやすいです:

・ 清潔感がある

・ 笑顔が魅力的に見える

・ 若々しく見える

逆に、歯並びが乱れていると「不健康そう」「手入れされていない」といったネガティブな印象につながることも。

特に口元は第一印象を大きく左右するパーツなので、気になる方は改善を検討する価値があります。

6-2. 大人になってから矯正しても間に合う?

はい、十分間に合います。

矯正は子どもだけのものと思われがちですが、大人の歯列矯正も年々増加しています。

症例によって異なりますが、40代〜60代でも治療を受ける方は多数います。

・骨の成長は止まっていても、歯は年齢に関係なく動きます

・口元やフェイスラインの印象改善にもつながるため、美容目的で始める方も

さらに詳しく知りたい方はこちら:

➡️ 大人の歯科矯正は遅くない!治療のメリット・費用・注意点を解説

6-3. 治療で後悔しないために気をつけることは?

「やってよかった!」と満足している人が多い一方で、治療内容に納得できず後悔してしまうケースもあります。

後悔を避けるために、以下の3点を意識しましょう:

・ 症例実績が豊富な歯科医院を選ぶ

→ 口コミや症例写真、治療実績が明示されているかチェック

・ 仕上がりのシミュレーションを確認する

→ 3Dシミュレーションなどで「どんな見た目になるのか」を事前に共有してもらう

・ 丁寧なカウンセリングと説明があるか

→ 焦って始めず、納得いくまで相談できる医院を選ぶのがポイントです

不安や迷いがある場合は、セカンドオピニオンの活用も視野に入れましょう。

複数の歯科医院を比較することで、自分に合った治療法や信頼できる医師に出会える可能性が広がります。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

7. 歯並びが悪い原因と治し方|まとめ

歯並びが悪い原因には、遺伝だけでなく生活習慣や癖、成長期の環境などさまざまな要因があります。

そして、そのまま放置してしまうと、見た目の印象だけでなく、虫歯・歯周病・発音・全身の健康にも悪影響が及ぶ可能性があります。

治すための選択肢としては、ワイヤー矯正・マウスピース矯正・部分矯正など多様な方法があり、費用や見た目の負担も自分に合った方法を選べる時代です。

「矯正すべきか迷っている」「本当に必要?」と感じている方こそ、まずは正しい情報を知ることが第一歩。

そのうえで、信頼できる歯科医と相談し、自分に合った治療法を選ぶことが、後悔のない矯正につながります。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/