- この記事の監修者

-

歯科医師。医療法人社団ピュアスマイル理事長。インビザライン ブラックダイヤモンドドクター。インビザライン世界サミット23万人いるインビザラインドクターの中からトッププロバイダーの1人に選出。

https://purerio.tokyo/

「最近、下の歯並びが悪くなってきた気がする」「下の歯だけ歯並びがガタガタしてきた」

そんな違和感を抱えていませんか?

この記事では、

・下の歯の歯並びが悪くなる主な原因

・代表的な症例

・放置リスク

・治し方(矯正や生活習慣の見直し)

まで、わかりやすく丁寧に解説します。

- 1. 下の歯の歯並びが悪くなるのはなぜ?

- 1-1. 顎の骨格と歯のサイズのアンバランス

- 1-2. 親知らずの圧迫による歯列の乱れ

- 1-3. 舌癖(ぜつへき)・口呼吸などの機能的習慣

- 1-4. 姿勢や噛み癖などの日常的な生活習慣

- 1-5. 成長過程での乳歯の早期喪失・永久歯の生え変わり異常

- 1-6. 加齢による歯列の変化(中高年以降に多い)

- 1-7. 歯の喪失や詰め物による咬合(こうごう)の変化

- 1-8. 遺伝的要素も背景にある

- 2. ガタガタの下の歯を放置するリスク

- 2-1. 虫歯・歯周病のリスクが高まる

- 2-2. 噛み合わせのズレが全身の不調につながる

- 2-3. 見た目のコンプレックス・自信の低下につながる

- 2-4. 歯のすり減りや破折のリスクが高くなる

- 2-5. 正しい発音がしづらくなることも

- 3. 下の歯並びが悪い主な症例

- 3-1. 叢生(そうせい)|前歯がガタガタに重なっている

- 3-2. 歯列弓の乱れ|歯が内側・外側に倒れている

- 3-3. 反対咬合(はんたいこうごう)|下の歯が上の歯より前に出ている

- 3-4. 見た目は整っているが乱れているケース

- 4. 下の歯の悪い歯並びを治す方法

- 4-1. マウスピース矯正

- 4-2. ワイヤー矯正

- 4-3. 下の歯だけの部分矯正

- 4-4. 日常習慣の改善で下の歯並びをサポート

- 5. まとめ|下の歯並びが悪いと感じたら、早めの相談を

1. 下の歯の歯並びが悪くなるのはなぜ?

「下の歯だけ歯並びが悪い」「前は気にならなかったのに最近ガタガタしてきた」

そんな変化には、見逃せない原因が隠れていることがあります。

ここでは、下の歯並びが悪くなる主な原因を8つに分けて詳しく解説します。

1-1. 顎の骨格と歯のサイズのアンバランス

最も基本的な原因が、「歯の大きさに対して顎のスペースが足りない」という問題です。

特に日本人は、欧米人に比べて下顎が小さく、歯がきれいに並ぶスペースが確保しづらいため、歯が斜めに生えたり、重なったり(叢生)しやすい傾向があります。

この骨格的なズレは、見た目の問題だけでなく、歯磨きのしにくさ・虫歯や歯周病のリスク・噛み合わせの乱れにもつながります。

1-2. 親知らずの圧迫による歯列の乱れ

10代後半〜30代にかけては、親知らず(第三大臼歯)の生え方や埋まったままの状態が、下の前歯の歯並びに影響するケースが多く見られます。

特に下顎の親知らずは骨が硬く、逃げ場が少ないため、前方の歯を押し出すような力が加わりやすいのが特徴です。

「昔はきれいだったのに、ここ数年で下の前歯がガタついてきた」と感じる方は、親知らずの萌出(ほうしゅつ)や埋伏の影響が考えられるため、レントゲン検査で確認しておくと安心です。

1-3. 舌癖(ぜつへき)・口呼吸などの機能的習慣

下の歯並びに大きく影響するのが、「舌の位置」や「口まわりの筋肉の使い方」です。

たとえば、次のような習慣がある方は要注意です。

- 飲み込むときに舌で下の前歯を押している

- 舌がいつも低い位置にあり、下の歯に触れている

- 口呼吸がクセになっていて、無意識に口が開いている

こうした状態は「舌癖(ぜつへき)」と呼ばれ、前歯を内側または前方へ押す力が慢性的にかかることで、歯並びが乱れる原因となります。

さらに、口呼吸が続くと舌が本来あるべき上顎側に収まらず、下顎の発育バランスが崩れ、歯列全体の乱れにつながることもあります。

1-4. 姿勢や噛み癖などの日常的な生活習慣

日々の無意識な習慣も、少しずつ下の歯に悪影響を与える原因になります。

- 頬杖をつく(片方の顎だけに力がかかる)

- うつ伏せや横向き寝で顎に偏った圧力がかかる

- 片側ばかりで噛む癖がある

- 柔らかいもの中心の食生活で咀嚼筋が発達しない

こうした生活習慣は、顎の骨の成長や歯列アーチの左右バランスに悪影響を与え、歯並びの乱れを引き起こします。

1-5. 成長過程での乳歯の早期喪失・永久歯の生え変わり異常

子どものころの歯の成長過程も、将来の下の歯並びに大きく影響します。

とくに以下のようなトラブルがあると、歯列に乱れが生じやすくなります。

- 虫歯やケガなどで乳歯を早期に失ってしまう

- 永久歯が正しいタイミングで生えてこない(萌出の遅れや異常)

こうした問題があると、本来の歯の並ぶスペースが不足し、下の歯が内側や斜めに傾いて生える原因になります。

また、子どものころにできた小さなズレが、大人になってから“前歯のガタガタ”として表面化するケースも少なくありません。

そのため、小児期の歯の健康管理や、歯の生え変わりの観察はとても重要です。

1-6. 加齢による歯列の変化(中高年以降に多い)

実は、歯は年齢とともに少しずつ動き続けており、これは自然な生理現象です。

特に40代以降になると、加齢によって歯ぐき(歯肉)が下がり、歯が前方や内側に傾くように移動することがあります。

この影響で、下の前歯がガタガタと重なり合うようにズレてくるケースが多く見られます。

このような変化は、「歯の生理的移動」と呼ばれ、若い頃は歯並びが整っていた人でも、加齢とともに歯列の乱れを感じることがあるのが特徴です。

1-7. 歯の喪失や詰め物による咬合(こうごう)の変化

奥歯や詰め物の状態が原因で、噛み合わせ(咬合)が乱れ、下の前歯に負担がかかることがあります。

たとえば、次のようなケースに注意が必要です。

- 奥歯を失ったまま放置している

- 詰め物や被せ物の高さが合っていない

- 入れ歯の噛み合わせが合っていない

こうした咬合のズレにより、下の歯が徐々に前方や内側へズレてしまうことがあります。

1本の歯の変化が歯並び全体に影響することを意識することが、予防の第一歩です。

1-8. 遺伝的要素も背景にある

最後に見逃せないのが「遺伝」です。

顎の形・大きさ、歯のサイズ、歯の本数(先天欠如など)は、ある程度親から受け継がれる要素です。

たとえば、両親や兄弟に叢生・受け口・過蓋咬合の人がいる場合、自分も同様の傾向が出やすいと言われています。

ただし、遺伝だけで歯並びが決まるわけではなく、習慣や生活環境との相互作用で変化するため、予防や改善も可能です。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

2. ガタガタの下の歯を放置するリスク

下の歯が少しガタついていても、「噛めるし、見た目もそんなに気にならないから大丈夫」と放置してしまう方は少なくありません。

しかし、歯並びの乱れは見た目以上にさまざまな健康リスクにつながるおそれがあります。

ここでは、下の歯並びをそのままにしておくことで起こり得るリスクやトラブルについて、具体的に解説します。

2-1. 虫歯・歯周病のリスクが高まる

下の前歯が重なっていると、歯ブラシやデンタルフロスが届きにくくなり、プラークや食べかすがたまりやすくなります。

その結果、以下のような問題が起こりやすくなります:

- 歯と歯の間に虫歯ができる(特に目視では見えづらい)

- 歯茎に炎症が起きて歯周病が進行する

- 歯茎が後退し歯の根元が露出してくる

特に歯並びの乱れがある人は、定期的な歯科検診でのクリーニングとチェックが欠かせません。

2-2. 噛み合わせのズレが全身の不調につながる

歯並びが悪いことで噛み合わせ(咬合)がズレると、口腔内だけでなく身体全体にも悪影響を及ぼすことがあります。

●顎関節への過剰な負担 → 顎関節症(あごの痛み、カクカク音)

●噛み合わせの左右差 → 頭痛・肩こり・首こり・姿勢の崩れ

●咀嚼バランスの乱れ → 消化不良・胃腸の不調

下の歯がズレていることで上の歯との噛み合わせが合わず、咀嚼全体のバランスが崩れてしまうという負の連鎖が起きやすくなります。

2-3. 見た目のコンプレックス・自信の低下につながる

下の歯は口を開いたときにそこまで目立たないと思われがちですが、笑ったとき・話しているとき・斜めから見たときに意外と見られています。

以下のような声も実際によく聞かれます:

- 「鏡を見るたびに前歯のガタつきが気になる」

- 「写真を撮ると下の歯のデコボコが見えて嫌になる」

- 「マスクを外すのが少し怖い…」

こうした審美的な悩みは、年齢や性別を問わず人に言いにくいコンプレックスとなりやすく、話すときの表情の硬さや笑顔のぎこちなさにもつながってしまいます。

2-4. 歯のすり減りや破折のリスクが高くなる

ガタガタした歯列は、上下の歯が正しく噛み合わず、局所的に強い力が加わることがあります。

これにより以下のような問題が起こります:

- 特定の歯だけがすり減ってしまう(咬耗)

- セラミックや詰め物が割れやすくなる

- 歯にヒビ(クラック)が入ってしまう

特に、食いしばりや歯ぎしりのクセがある人は要注意です。

2-5. 正しい発音がしづらくなることも

下の前歯が大きく乱れていたり、上下の噛み合わせがズレていると、舌の動きが制限されて発音に支障が出る場合もあります。

特に影響が出やすい音は:

- 「サ行(さしすせそ)」や「タ行(たちつてと)」

- 英語などの舌先を使う発音(th, l, rなど)

プレゼンや接客、電話応対など人と話す機会が多い方にとっては、自信の低下や仕事上の不安にもつながりかねません。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

3. 下の歯並びが悪い主な症例

下の歯並びが乱れているときは、見た目だけでなく、他の問題が隠れていることも少なくありません。

気づかないうちに悪化するケースもあるため、早めに状態を把握しておくことが大切です。

ここでは、よく見られる下の歯の乱れの症例を4つに分けて紹介します。

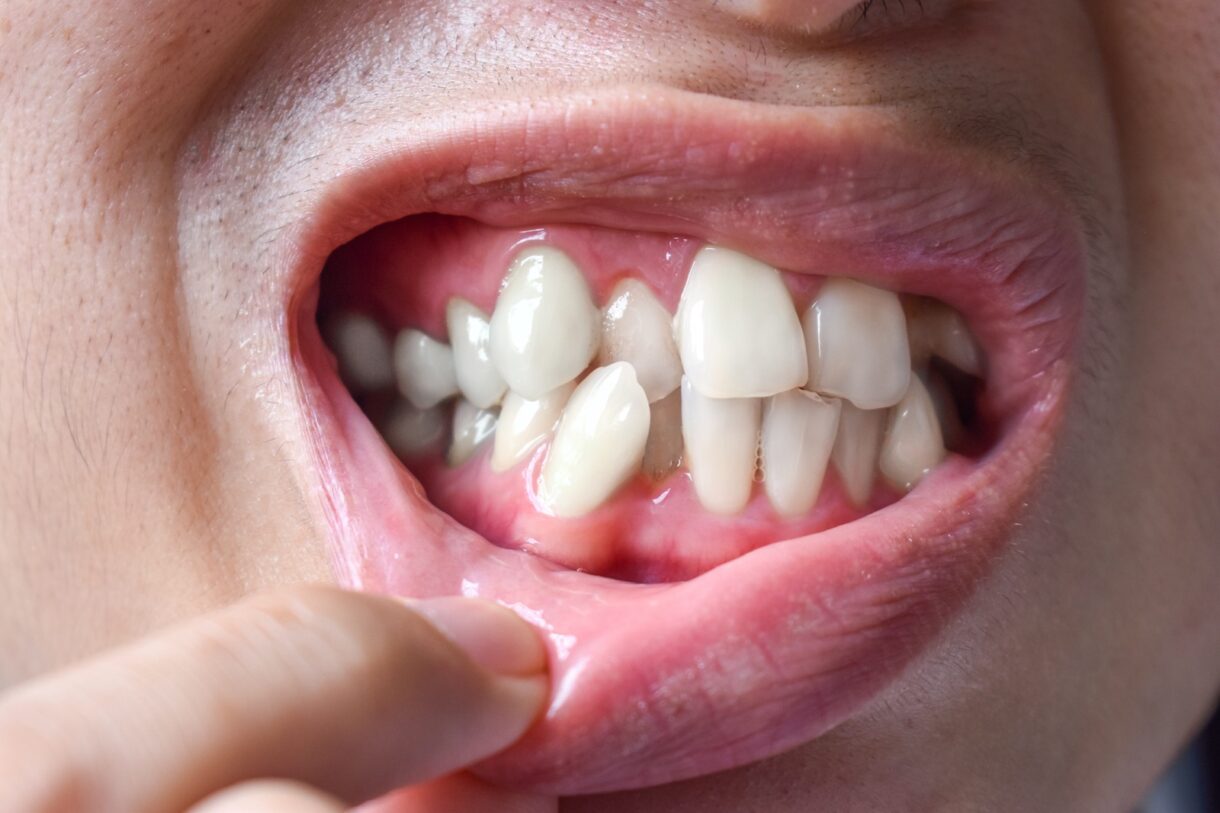

3-1. 叢生(そうせい)|前歯がガタガタに重なっている

叢生(そうせい)とは、歯がきれいに並ぶスペースが足りず、前歯などが重なってガタガタに生えている状態を指します。

下の前歯に多く見られ、歯が斜めに生えたり、ねじれて重なったりするのが特徴です。

この状態では、歯と歯の間に汚れがたまりやすく、歯ブラシやフロスが届きにくいため、虫歯や歯周病のリスクが高まります。

また、見た目が気になるだけでなく、噛み合わせが乱れる・発音がしにくい・歯のすり減りや破折が起きやすいなど、さまざまなトラブルにつながることもあります。

「下の前歯がガタガタしてきた」と感じたら、それは叢生の初期サインかもしれません。

放置すると悪化しやすいため、早めに歯科で相談することが大切です。

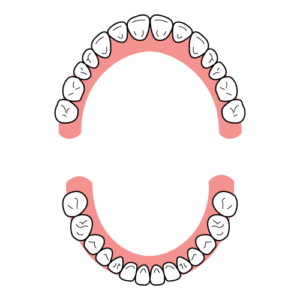

3-2. 歯列弓の乱れ|歯が内側・外側に倒れている

歯列弓(しれつきゅう)とは、上や下の歯が横から見てなめらかなアーチ状に並んでいる状態のことです。

しかし、舌癖や口呼吸、頬杖などの習慣によって歯にかかる力のバランスが崩れると、歯が内側や外側に傾いてしまい、アーチが乱れることがあります。

歯列弓が乱れると、歯が倒れ込むことで咬み合わせが不安定になり、顎への負担や発音への影響が出ることもあります。

見た目にはあまり気づかれにくい症例ですが、放置すると全体の歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼすため、早めの対応が重要です。

3-3. 反対咬合(はんたいこうごう)|下の歯が上の歯より前に出ている

反対咬合(はんたいこうごう)は、いわゆる「受け口」とも呼ばれ、上下の前歯のかみ合わせが逆転し、下の歯が上の歯より前に出ている状態を指します。

骨格的な要因に加えて、舌の位置や癖、成長発育の過程などが関係している場合もあります。

見た目の印象だけでなく、発音のしづらさ、食べ物の噛みにくさ、顎関節への負担など、機能面の問題も起きやすい症例です。

軽度であれば矯正治療で対応可能ですが、骨格的なズレが大きい場合は外科的矯正が必要になることもあります。

気になる症状があれば、早めに歯科医に相談するのが安心です。

3-4. 見た目は整っているが乱れているケース

一見、歯並びが整っているように見えても、歯と歯の間が狭すぎて歯ブラシが届きにくい状態は、見逃されやすい「隠れた歯列不正」のひとつです。

このようなケースでは、清掃性が悪く、プラークや食べかすがたまりやすくなるため、虫歯や歯周病のリスクが高まります。

特に下の前歯はスペースが少なく、加齢とともに歯が密集して清掃しづらくなることも少なくありません。

「見た目はきれいでも、なぜか虫歯や歯ぐきのトラブルが多い」という方は、専門的なチェックで歯列の状態を確認しておくと安心です。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

4. 下の歯の悪い歯並びを治す方法

下の歯がガタガタしているのが気になっていても、「本当に治せるの?」「どんな方法があるの?」と迷っている方も多いのではないでしょうか。

ここでは、症例別に適した矯正方法3つと、歯並び改善を助ける生活習慣のポイントを紹介します。

4-1. マウスピース矯正

透明なマウスピースを使って、段階的に歯を動かす矯正方法です。

見た目に配慮しながら矯正したい人に人気で、働く世代や大人の再矯正にも適しています。

【特徴】

・透明で目立ちにくい

・食事、歯磨き時に取り外し可能

・通院頻度が少なく、オンライン管理対応の医院も

【向いている症例】

・軽度〜中度の叢生(場合により重度も可能)

・前歯の並びを整えたいケース

・昔の矯正後の後戻りの再調整

【費用・期間の目安】

・費用:20〜80万円

・期間:3ヶ月〜1.5年程度

■参考記事:下の歯だけマウスピース矯正できる?費用・メリット・注意点を徹底解説!

4-2. ワイヤー矯正

歯にブラケットとワイヤーを固定して歯を動かす、最も歴史のある矯正方法です。

複雑な歯列や骨格的なズレがある場合にも対応できます。

【特徴】

・強い力をコントロールできるため、精密な移動が可能

・前歯だけでなく奥歯、噛み合わせまで総合的に調整

・色付きゴムなどで個性を出すことも可能(学生にも人気)

【向いている症例】

・中〜重度の叢生や歯列弓の乱れ

・上下の噛み合わせまで整えたい方

・反対咬合など骨格的要因がある場合

【費用・期間の目安】

・費用:30〜150万円

・期間:1〜2.5年程度

■参考記事:ワイヤー矯正の種類を徹底解説!治療法・ワイヤー・ブラケットの違いとは?

4-3. 下の歯だけの部分矯正

「下の前歯だけが気になる」「全体矯正までは考えていない」

そんな方におすすめなのが、部分矯正(限局矯正)です。

マウスピースでもワイヤーでも対応でき、治療範囲が狭いため期間も費用も比較的抑えられます。

【特徴】

・下の前歯だけの矯正が可能

・軽度のズレや後戻りの調整に最適

・仕事や学業と両立しやすい

【向いている症例】

・軽度の叢生、ガタつき

・すでに矯正経験があり、後戻りしている方

・噛み合わせに問題がないケース

【費用・期間の目安】

・費用:10〜60万円

・期間:2ヶ月〜1年程度

■参考記事:下の歯だけの矯正はできる?部分矯正の適応症例・費用・後戻りリスクを解説

4-4. 日常習慣の改善で下の歯並びをサポート

矯正治療と同じくらい重要なのが、日常生活で歯並びを崩す原因を取り除くことです。

特に治療後の“後戻り”防止にもなるため、今日からできる習慣の見直しをおすすめします。

✅ 舌の位置を整える(舌癖の改善)

・舌は上あごの前方「スポット」に軽くつけるのが理想

・飲み込むときに舌で下の歯を押さないよう注意

✅ 鼻呼吸を意識する(口呼吸を防ぐ)

・寝ている間の口開きには、口テープの活用を

・鼻づまりがある場合は耳鼻科での治療を検討

✅ 頬杖・うつ伏せ寝・片噛みをやめる

・頬杖やうつ伏せ寝は顎の歪みに直結

・片方だけで噛むと筋肉・歯列のバランスが崩れる

✅ よく噛んで左右バランスよく咀嚼する

・柔らかい物ばかりでなく、噛みごたえも大切

・左右均等に噛む習慣を意識する

✅ 姿勢を正す

・猫背は下顎を前に引き出しやすくなります

・正しい姿勢は顎位や噛み合わせの安定にもつながります

治療と生活習慣の両立が「本当に整った歯並び」への近道

歯並びを根本から改善したいなら、矯正治療+生活改善のダブルアプローチが効果的です。

どちらか一方だけでは、再びズレたり後戻りする可能性もあります。

まずは「自分に合った治療法を知ること」、そして「自分でできることから見直すこと」

この2つを同時に進めていくことが、長くきれいな歯並びを保つための最短ルートです。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

5. まとめ|下の歯並びが悪いと感じたら、早めの相談を

下の歯の歯並びが乱れていることに気づいたとき、

「このままで大丈夫かな?」「治療するほどではないかも」と見過ごしてしまう方も少なくありません。

しかし実際には、見た目の問題にとどまらず、虫歯・歯周病・噛み合わせのズレ・発音のしにくさ・顔全体のバランスなど、思わぬ影響につながることもあります。

下の歯の歯並びが気になるときは、自己判断せず歯科医に相談するのが安心です。

ウィ・スマイルでは、「下の歯だけ矯正したい」「部分矯正で負担を抑えたい」といったニーズに応じた医院を、希望のエリアから簡単に検索できます。

掲載医院は、豊富な症例経験を持つドクターが在籍し、ウィ・スマイル独自の審査基準を通過した信頼性の高い歯科医院のみとなっております。

無料相談に対応している医院も多数あるため、初めての方でも安心して自分に合った矯正方法を見つけることができます。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/