- この記事の監修者

-

歯科医師。医療法人社団ピュアスマイル理事長。インビザライン ブラックダイヤモンドドクター。インビザライン世界サミット23万人いるインビザラインドクターの中からトッププロバイダーの1人に選出。

https://purerio.tokyo/

「なんだか疲れている?」「元気がないみたい」と人から言われたり、鏡を見て自分の表情が気になったりした経験はありませんか?

口角が下がっていると、実際よりも老けて見える、近づきにくいといった印象を与えてしまうことがあります。

口角のたるみの主な原因には、姿勢の悪さ、生活習慣や癖、歯並びの乱れなどが挙げられますが、適切なケアを行なうことで改善が期待できます。

この記事では、口角が下がる原因や、口角を上がるための改善方法、口角が下がりやすくなる歯並びの種類などを解説します。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

- 1. 口角とは

- 2. 口角が上がらないとどのような印象になる?

- 3. 口角がたるむ・下がる主な原因

- 3-1. 姿勢の悪さ

- 3-2. 加齢による皮膚の弾力の低下

- 3-3. 生活習慣や癖

- 3-4. 歯並びの乱れ

- 4. 口角を上げるための4つの改善方法

- 4-1. 正しい姿勢を維持する

- 4-2. トレーニングを行なう

- 4-3. 噛み癖を直す

- 4-4. 歯科矯正で歯並びを改善する

- 5. 口角が下がりやすくなる歯並びの種類

- 5-1. 出っ歯(上顎前突)

- 5-2. 受け口(下顎前突)

- 5-3. 開咬(かいこう)

- 5-4. 叢生(ガタガタな歯並び)

- 6. マウスピース矯正なら目立たず歯並びを整えられる

- 7. まとめ|口角を上げて理想の笑顔を手に入れよう

1. 口角とは

口角(こうかく)とは、上唇と下唇が出会う口の両端部分のことを指し、口の開閉や表情の変化に重要な役割を果たす部位です。

また、口角は表情筋の一つである口角挙筋(こうかくきょきん)や大頬骨筋(だいきょうこつきん)、口角下制筋(こうかくかせいきん)といった筋肉によって動き、顔の表情を作り出します。口角を上に引き上げる口角挙筋や大頬骨筋の筋力が十分に発達していると、口角は自然に上向きの状態が保たれます。

しかし、これらの筋肉の力が衰えたり、口角を下に引き下げる口角下制筋の働きが優位になったりすると下向きになる傾向があります。

2. 口角が上がらないとどのような印象になる?

口角が下がっていると、相手に疲れている、元気がない、やる気がないといったさまざまなネガティブな印象を与えてしまう可能性があります。

また、不機嫌そうに見えたり、怒っているような表情に見えたりすることもあり、相手に近づきにくい印象を与えてしまいます。

さらに、老けて見える要因にもなり、実年齢よりも年上に見られることが多くなります。

一方で、口角が上がっていると、明るく親しみやすい印象を与え、若々しく健康的に見えます。

その結果、相手に好感を持たれやすくなるため、コミュニケーションも取りやすくなるでしょう。

3. 口角がたるむ・下がる主な原因

口角がたるむ、または下がる背景には複数の原因が関係しています。これらの原因を正しく理解すれば、適切な対策や改善方法を見つけることが期待できます。

ここでは、口角がたるむ、または下がる主な原因について見ていきましょう。

3-1. 姿勢の悪さ

近年、デスクワークやスマートフォンの長時間使用によって、前かがみの姿勢や猫背になる人が増えています。

このような悪い姿勢は、口角が下がる原因の一つとなります。前かがみの状態を続けると、首や肩の筋肉が緊張し、顔の筋肉にも影響を与えるでしょう。

特に下向きの姿勢では、重力の影響で顔全体が下に引っ張られ、口角を支える筋肉にも負担がかかります。長時間この状態が続くと、口角が下がったまま定着してしまう可能性があるため、注意が必要です。

3-2. 加齢による皮膚の弾力の低下

年齢とともにコラーゲンやエラスチンが減少すると、肌の弾力が低下し、頬や口元を支える力が弱まり、口角が下がりやすくなります。

さらに、皮下脂肪が下垂することで、口角から顎にかけて伸びる「マリオネットライン」や、口元の横に脂肪が集まってふくらむ「ジョールファット」が目立ちやすくなります。

口周りの輪郭がぼやけると、口角が相対的に下がって見え、疲れた印象や老けた印象を与えるでしょう。

3-3. 生活習慣や癖

生活習慣や癖によっても、口角は下がりやすくなるでしょう。

例えば、咀嚼回数が少ないと口周りの筋肉が十分に使われず、表情が乏しくなって口角が下がりがちになります。

また、片側ばかりで噛む癖があると、咀嚼筋のバランスが崩れ、口角の位置が左右で異なったり、片方だけ下がったりする原因につながります。

さらに、やわらかい食べ物を好み、しっかり噛まない食事が続くと筋力が低下し、口角を引き上げる力が弱くなってしまいます。

3-4. 歯並びの乱れ

歯並びの乱れも、口角のたるみや下がりに深くかかわる要因の一つです。

例えば、出っ歯の場合は口元が閉じにくくなるため、口角が下がりやすくなります。

また、歯並びが悪いことが気になって思いきり笑えなくなると、表情筋が衰えて口角が下がりがちになるでしょう。

4. 口角を上げるための4つの改善方法

口角を上げるための対策は、日常生活で取り入れやすいセルフケアから専門的な治療までさまざまな方法があります。

自分に合った方法を見つけて継続することが、理想的な口角を手に入れる近道です。

ここからは、口角を上げるための4つの改善方法について解説します。

4-1. 正しい姿勢を維持する

口角を上げるための基本かつ効果的な方法の一つが、正しい姿勢を維持することです。猫背や前かがみの姿勢では、重力の影響で顔全体が下方向に引っ張られ、口角も下がりやすくなります。

正しい姿勢を維持するには、まずは背筋を伸ばし、肩の力を抜いて顎を軽く引いた姿勢を意識しましょう。デスクワーク中は、モニターを目線の高さに合わせ、椅子に深く腰かけることで自然な姿勢がとりやすくなります。

スマートフォンを使う際は、画面を顔の高さまで持ち上げて見るようにすると、うつむきの姿勢を防げます。さらに、首や肩の筋肉をやわらげるストレッチを定期的に取り入れると、無理なく正しい姿勢を維持しやすくなります。

4-2. トレーニングを行なう

口角を上げるには、表情筋を鍛えるトレーニングが効果的です。

ここでは、自宅で簡単にできる方法を2つ紹介します。

・割り箸トレーニング

割り箸を前歯で軽くくわえ、口角を「イー」の形で引き上げたまま30秒キープします。これを2~3セット繰り返すことで、口角挙筋や大頬骨筋が鍛えられます。

・舌回しトレーニング

口を閉じた状態で舌を歯茎の外側に沿って回します。時計回りと反時計回りをそれぞれ10回ずつ行なうことで、口輪筋や顎下筋に刺激を与え、口元全体を引き締めます。

また、日常的に笑顔を意識する習慣も効果的です。

鏡の前での笑顔チェックや、会話中に口角を意識するだけでも、自然と表情筋が鍛えられます。

4-3. 噛み癖を直す

食事の際は、意識して左右両側で噛むように心がけましょう。

最初は違和感があっても、続けるうちに習慣となり、バランス良く筋肉を鍛えることができます。

また、咀嚼回数を増やすことも効果的です。一口につき30回以上噛むのを目安にすると、顎周りの筋肉が鍛えられ、口角を支える筋肉の強化にもつながります。

さらに、硬めの食材を食べるようにすると咀嚼回数が増え、表情筋全体の活性化も期待できます。

4-4. 歯科矯正で歯並びを改善する

不正咬合(ふせいこうごう)とは歯並びや噛み合わせが悪い状態をいいますが、歯科矯正によって不正咬合を根本から整えると、噛み合わせが改善し、唇や口角に自然なアーチが戻る可能性があります。

前方に突出した歯や重なった歯列の位置を整えることで、口周りの筋肉のバランスが整い、口呼吸から鼻呼吸への改善も期待できます。

なお、歯科矯正は効果の表れ方に個人差があるため注意が必要です。

関連記事

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

5. 口角が下がりやすくなる歯並びの種類

歯並びの問題は見た目だけでなく、口角の位置にも影響を与えることがあります。

出っ歯(上顎前突)や受け口(下顎前突)、開咬(かいこう)、叢生(そうせい)といった不正咬合は、口周りの筋肉バランスや噛み合わせを乱し、結果として口角が下がりやすくなる傾向が見られます。

ここでは、それぞれの歯並びがどのように口角に影響するのかを詳しく解説します

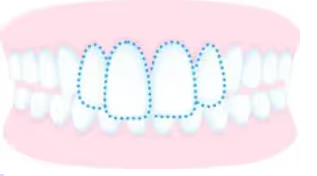

5-1. 出っ歯(上顎前突)

出っ歯(上顎前突症)は前歯が前方に突出した状態をいい、口元をしっかり閉じにくくなります。その影響で口角が下がりやすくなり、口元全体が前に押し出されたような印象を与える場合もあります。

さらに、口が半開きになりやすいため、口周りの筋肉である口輪筋が使われにくくなり、口角を引き上げる力が次第に弱まります。

関連記事

5-2. 受け口(下顎前突)

受け口とは、下顎の歯が上顎の歯よりも前に突出している状態のことです。この状態では口を閉じる際に通常以上の力が必要となり、口角が下向きの「への字口」になってしまいます。

さらに問題となるのが、上下の歯がうまく噛み合わないことです。自然に口を閉じるのが難しくなるため、口が開いたままの状態が続きやすく、口周りの筋肉が緩んでしまいます。

また、口呼吸が習慣化すると口角の位置がさらに下がり、悪循環を招く可能性があります。

関連記事

5-3. 開咬(かいこう)

開咬(かいこう)とは、奥歯で噛んだときに前歯同士が噛み合わず、上下の歯に隙間ができる状態です。

無意識のうちに口が開きがちになり、口呼吸を招きやすくなります。口呼吸が習慣化すると、口周りの筋肉が緩みやすくなり、口角を支える筋肉の力も弱くなってしまいます。

関連記事

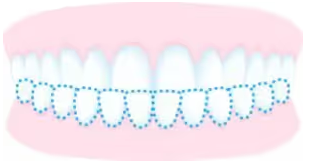

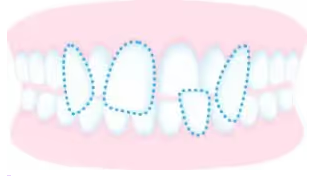

5-4. 叢生(ガタガタな歯並び)

叢生(そうせい)とは、歯が重なり合ってガタガタに生えている状態で、いわゆる「八重歯」もこれに含まれます。

歯が不規則に並んでいると、噛み合わせが不安定になり、咀嚼時に均等に力が分散されません。

口周りの筋肉が偏った使い方をするようになり、表情筋のバランスが崩れてしまいます。

その結果、口角を支える筋肉が適切に機能せず、口角が下がって見えやすくなります。

関連記事

6. マウスピース矯正なら目立たず歯並びを整えられる

マウスピース矯正は、透明な取り外し可能な装置(アライナー)で歯並びを整える治療法です。

主なメリットは以下のとおりです。

・透明素材で矯正しているので目立ちにくい

・食事や重要な場面では取り外しが可能

・痛みや違和感が少なく、ストレスなく継続できる

マウスピース矯正は矯正していることが周囲に気付かれにくく、社会生活やビジネスシーンでも支障が出づらいことが特徴です。見た目や生活への影響が最小限のため、自信を持って治療を続けられます。

ただし1日20時間以上の装着が必要で、食後の口腔ケアと専用クリーナーでの洗浄、定期的な歯科受診が欠かせません。

ライフスタイルを大きく変えることなく、美容面でのメリットを実感できる優れた選択肢といえるでしょう。

関連記事

7. まとめ|口角を上げて理想の笑顔を手に入れよう

口角のたるみや下がりは、現代人の生活習慣や歯並びの問題が主な原因です。

表情筋トレーニングや姿勢改善などの日常ケアで改善できる場合もありますが、歯並びが根本的な原因となっている場合は、専門的な矯正治療が効果的です。

「ウィ・スマイル」なら、厳正な審査を通過した信頼できる矯正医を見つけられます。

透明で目立ちにくいマウスピース矯正を通じて、歯並びを整えながら口角の位置の改善も期待できます。

理想の笑顔を手に入れるために、まずは気軽にご相談ください。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/