- この記事の監修者

-

歯科医師。医療法人社団ピュアスマイル理事長。インビザライン ブラックダイヤモンドドクター。インビザライン世界サミット23万人いるインビザラインドクターの中からトッププロバイダーの1人に選出。

https://purerio.tokyo/

「奥歯が内側に倒れている気がする」「片側でしか噛めない」そんな違和感はありませんか?

実はそれ、奥歯が内側(舌側)に傾いているサインかもしれません。

この記事では、奥歯が内側に傾いている原因と放置リスク、矯正・補綴での改善法

さらに自宅でできる予防方法までをわかりやすく解説します。

- 1. 奥歯が内側に傾いている5つの主な原因

- 1-1. 歯を失った・骨が弱っている(欠損・歯周病・加齢)

- 1-2. 親知らずや噛む力の影響

- 1-3. 癖や姿勢の悪さによる奥歯への負担

- 1-4. 詰め物・被せ物が合っていない(補綴の不適合)

- 1-5. 遺伝や骨格・体質による影響

- 2. 自覚しにくい?奥歯が内側に傾いている状態と見た目の特徴

- 3. 奥歯が内側に傾いたまま放置する5つのリスク

- 3-1. 虫歯や歯周病リスクの上昇

- 3-2. 噛み合わせの崩れと他の歯への負担

- 3-3. 顎関節や筋肉バランスへの悪影響

- 3-4. 顔立ちや口元への影響(審美・表情の変化)

- 3-5. 補綴(インプラントや被せもの)治療が難しくなる

- 4. 内側に傾いた奥歯を改善する4つの治療法

- 4-1. ワイヤー矯正

- 4-2. マウスピース矯正

- 4-3. 歯科矯正用アンカースクリューを併用した矯正(インプラント矯正)

- 4-4. 補綴治療で噛み合わせと高さを整える

- 5. 今すぐできる!奥歯の傾きを防ぐセルフケアと予防方法

- 5-1. 自宅でできるセルフケア

- 5-2. 生活習慣での予防法

- 6. まとめ|奥歯が内側に傾いている原因を正しく知れば改善できる

1. 奥歯が内側に傾いている5つの主な原因

奥歯が内側(舌側)に傾くのは、単なる歯並びの乱れが原因とは限りません。

本来、歯は舌や頬の筋肉、そして噛む力のバランスによって正しい位置に保たれています。

しかし、このバランスが崩れると、歯が徐々に内側へ倒れ込み、噛み合わせのズレや歯列の乱れが起こります。

こうした奥歯の傾きを引き起こす主な原因は、次の5つです。

1-1. 歯を失った・骨が弱っている(欠損・歯周病・加齢)

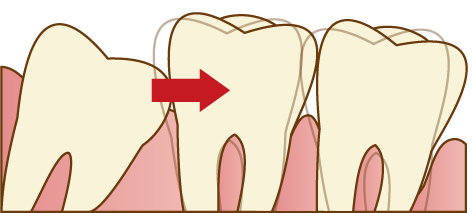

歯を抜いたまま放置したり、歯周病が原因で歯を支える骨(歯槽骨)が弱くなると、隣の歯が空いたスペースに傾いて倒れ込む現象(傾斜移動)が起こります。

また、加齢で骨密度が低下している場合も、歯を支える力が弱まりやすく、傾きが進行しやすくなります。

歯を失った場合は、ブリッジ・入れ歯・インプラントなどで早めに補うことが重要です。

1-2. 親知らずや噛む力の影響

親知らずが手前の奥歯を強く押すと、隣の歯が内側に倒れ込む圧力がかかります。

また、強い食いしばりや歯ぎしりの癖がある人は、歯に過剰な力が加わり、歯が支えを失い、内側方向へ倒れ込みやすくなります。

特に奥歯は咬合力(噛む力)を最も受けるため、長年の負担が傾きを引き起こす要因となります。

1-3. 癖や姿勢の悪さによる奥歯への負担

「頬杖をつく」「片側だけで噛む」「口呼吸をする」など、何気ない癖も歯列に悪影響を及ぼします。

これらの習慣は、片側の歯や顎関節に偏った力をかけ、歯を内側へ押し込む原因になります。

また、猫背や顎を前に出す姿勢も、奥歯の噛み合わせバランスを崩し、歯列にゆがみを引き起こす原因になります。

■関連記事

1-4. 詰め物・被せ物が合っていない(補綴の不適合)

被せ物や詰め物が正しくフィットしていないと、噛み合わせの高さや歯列全体のバランスが崩れます。

その結果、力が一部の歯に集中し、隣の歯が傾くケースも少なくありません。

補綴(ほてつ)治療後に「噛み合わせがしっくりこない」」「片側だけ強く当たる」と感じた場合は、早めに歯科で再調整を行いましょう。

1-5. 遺伝や骨格・体質による影響

顎の形や歯の生える角度には、遺伝的な要素や骨格バランスが関係します。

生まれつき歯槽骨が薄い・顎が小さいと、歯がまっすぐ並びにくく、傾斜しやすい傾向があります。

このタイプの傾きはセルフケアでは改善が難しく、矯正治療で歯の角度そのものを調整するのが効果的です。

奥歯が内側に傾く原因は「歯の欠損」「力のかかり方」「生活習慣」「補綴の不具合」「骨格的要因」など多岐にわたります。

放置すると、歯列全体が連鎖的に傾く「ドミノ倒し現象」を引き起こすこともあるため、早期の発見と専門的な診断が重要です。

2. 自覚しにくい?奥歯が内側に傾いている状態と見た目の特徴

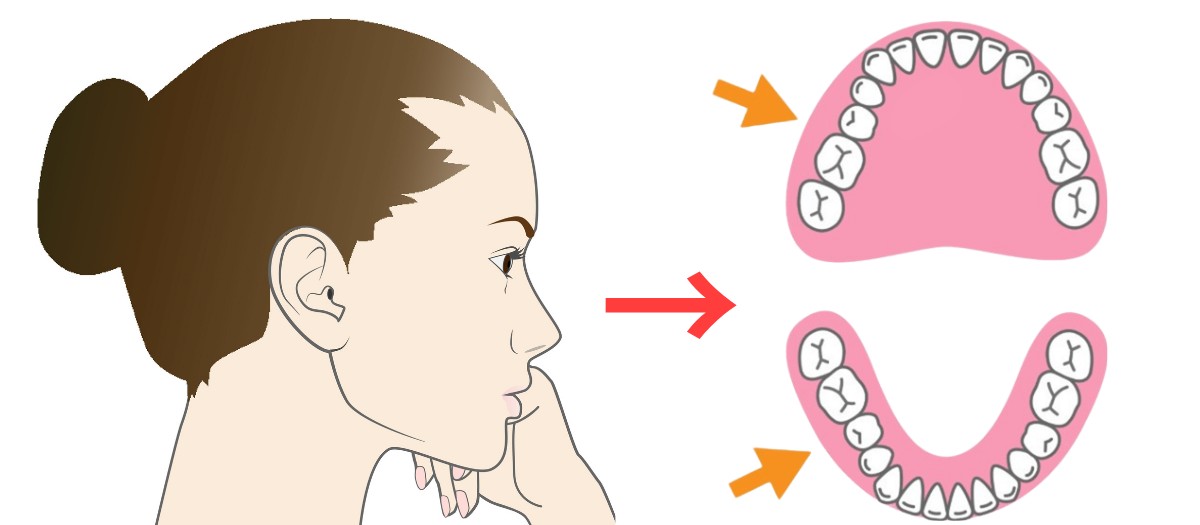

奥歯の傾きは、痛みや大きな見た目の変化が出にくいため、初期のうちは気づきにくいのが特徴です。

特に「内側(舌側)」への傾きは鏡で確認しづらく、「前から見たらきれいに並んでいる」と感じても、実際には奥の歯だけが内側に倒れていることも少なくありません。

■ 奥歯の傾きタイプと特徴

・舌側傾斜(内側に倒れる):最も多く見られるタイプ。舌の力や骨の吸収で内側へ沈み込む。

・頬側傾斜(外側に倒れる):噛む力や補綴の不適合で外へ押し出される。

・近心傾斜(前方に倒れる):抜歯や欠損部に隣接して起こりやすいタイプ。

特に舌側傾斜が起きると、歯列のアーチ(弓状のライン)が内側にへこむため、歯並びが波打つように見えます。

これが「歯列が凹んだように見える」「片方の奥歯だけ沈んでいる」という印象につながります。

■ 軽度と重度の違い|噛み合わせ・歯列の凹み・見た目の特徴

| 程度 | 状態 | 主な特徴 | 見た目の変化 |

|---|---|---|---|

| 軽度(初期) | 1〜2本の奥歯がわずかに内側へ傾く | ・噛みにくさ ・片側咀嚼 ・食べ物の詰まり | ほぼ見た目の変化なし。 鏡では気づきにくい。 |

| 中等度 | 複数の歯が内側に倒れ、咬合面の高さに差が出る | ・噛み合わせのズレ ・歯列アーチの凹み | 奥歯の高さが下がり、笑顔時に左右非対称に見える |

| 重度(進行) | 奥歯の傾きが連鎖し、歯列全体に影響 | ・咬合崩壊 ・顎関節への負担 ・顔の歪み | 下顔面が短く見える 口角の下がり、老け見え感 |

奥歯が内側に傾くと、軽度でも歯列や噛み合わせに影響を及ぼします。

自覚症状がほとんどないまま進行しやすいため、鏡で見えなくても違和感を感じたら歯科でチェックすることが大切です。

早い段階で歯科で確認すれば、部分矯正や噛み合わせ調整で改善できるケースもあります。

■関連記事

3. 奥歯が内側に傾いたまま放置する5つのリスク

奥歯の傾きは放置しても自然に戻ることはありません。

むしろ時間の経過とともに、歯列・噛み合わせ・顎関節・顔立ちといった全身のバランスにまで影響を及ぼすことがあります。

ここでは、傾いた奥歯を放置することによる起こりやすい5つのリスクを紹介します。

3-1. 虫歯や歯周病リスクの上昇

傾いた奥歯は、歯ブラシが届きにくい「死角」ができやすく、歯垢や食べカスが溜まりやすい環境になります。

その結果、虫歯や歯周病が進行しやすくなり、口臭の原因にもつながります。

また、内側に傾いた部分の歯茎では清掃不良が続くことで炎症が起こりやすく、慢性化すると歯槽骨(歯を支える骨)が吸収され、歯が揺れやすくなるリスクもあります。

このように歯周組織が弱ると、歯の寿命そのものを縮めてしまうリスクが高まります。

3-2. 噛み合わせの崩れと他の歯への負担

奥歯が内側に傾くと、上下の歯が正しく噛み合わなくなり、嚙み合わせのバランスが崩れてしまいます。

その結果、一部の歯に強い力が集中し、歯や歯茎に過度な負担がかかるようになります。

また、傾いた歯と噛み合う反対側の歯(対合歯)が伸びてくる「挺出(ていしゅつ)」が起こると、咬み合わせの高さが不揃いになります。

すると、周囲の歯も倒れ込み、歯列全体が連鎖的に崩れるドミノ倒しのような状態になることがあります。

この状態が続くと、噛む力が偏って歯根や歯槽骨へのダメージが進行し、歯のグラつき・すり減り・欠けといったトラブルが起こりやすくなります。

3-3. 顎関節や筋肉バランスへの悪影響

奥歯が内側に傾くと、噛み合わせの高さが変化し、顎関節や咀嚼筋(噛む筋肉)のバランスが崩れてしまいます。

左右の噛む力に差が生じると、顎関節の動きが歪み、顎関節症・開口障害・「カクッ」というクリック音などが現れることもあります。

さらに、咀嚼筋のバランスが崩れると、筋肉が緊張しやすくなり、首や肩のこり・頭痛などの二次的な不調を引き起こしやすくなります。

これは、噛み合わせのズレによって、首や背中の筋肉が常に微妙に補正しようと働くためです。

その結果、姿勢のゆがみや体の重心のズレへとつながるケースも少なくありません。

3-4. 顔立ちや口元への影響(審美・表情の変化)

奥歯が内側に傾くと、噛み合わせの高さが下がり、下顔面が短く見えることがあります。

その結果、口角が下がったように見えたり、顔全体が沈んだ印象になることも少なくありません。

また、片側の奥歯だけが傾いている場合は、噛むときの力が左右で偏るため、顔のバランスが崩れやすくなります。

頬の高さや口元のラインに左右差が生じ、笑ったときに片方だけ上がりにくいなど、表情にも微妙な変化が現れることがあります。

奥歯の高さが下がると、ほうれい線が深く見えたり、フェイスラインがたるんで見えることがあり、加齢による変化ではなく、機能的な要因による「老け見え」を引き起こすケースもあります。

■関連記事

3-5. 補綴(インプラントや被せもの)治療が難しくなる

奥歯を傾いたまま放置すると、隣の歯が少しずつ倒れ込み、補綴治療に必要なスペースが確保できなくなります。

その状態でインプラントやブリッジを入れようとしても、角度や骨の位置が合わずに治療が難しくなるケースが多いです。

さらに、歯を支える骨(歯槽骨)が吸収して薄くなると、骨造成(こつぞうせい)や矯正治療による歯列調整を併用しなければ、補綴治療が行えないケースもあります。

特に長期間放置された傾きは、噛み合わせの高さや歯列全体の位置に影響を及ぼすため、通常よりも難易度が高い治療となります。

4. 内側に傾いた奥歯を改善する4つの治療法

奥歯が内側に傾いている場合でも、矯正治療や補綴治療によって正しい位置へ戻すことが可能です。

治療法は、傾きの角度・歯槽骨(しそうこつ)の状態・噛み合わせ全体のバランスによって異なります。

ここでは、奥歯の傾きを改善する代表的な4つの治療法と、それぞれの特徴・費用・期間・適した症例について紹介します。

4-1. ワイヤー矯正

ワイヤー矯正では、ブラケットとワイヤーを使って歯の根元(歯軸)ごと立て直すことができます。

奥歯が内側に傾いている場合、ワイヤーを段階的に調整して少しずつ理想的な角度へと動かします。

必要に応じて奥歯単独の部分矯正も可能です。

・費用目安:全体矯正 60〜130万円/部分矯正 30〜50万円

・期間:約1〜2年程度(傾きが軽度なら半年程度)

■向いている人:

・奥歯が根ごと傾いている

・噛み合わせが全体的に崩れている人

歯を動かす力の方向や強さを細かく調整できるため、奥歯の角度修正に最も適した方法といえます。

4-2. マウスピース矯正

マウスピース矯正は、透明の装置を段階的に交換して歯を少しずつ動かす治療法です。

装置が目立たず、取り外しもできるため、見た目や生活への負担が少ないのが特徴です。

近年のマウスピース矯正では、アタッチメントの形状や配置を工夫することで奥歯の傾きを起こす動きにも対応できるようになってきています。

そのため、軽度の傾きであればマウスピース単独で改善が期待できるケースもあり、倒れた奥歯のみを対象にした部分矯正にも応用されることがあります。

・費用目安:全体矯正 60〜120万円/部分矯正 30〜60万円

・期間:約6ヶ月〜2年程度

■向いている人:

・奥歯の傾きが軽度

・見た目の改善を重視したい人

・矯正を短期間で行いたい

歯の傾きが強い場合や骨の状態が悪い場合は、ワイヤー矯正やアンカースクリューの併用が必要になることもあります。

矯正前には必ずCTで歯根や骨の状態を確認し、最適な方法を選びましょう。

■関連記事

4-3. 歯科矯正用アンカースクリューを併用した矯正(インプラント矯正)

奥歯が大きく傾いている場合に効果的なのが、歯科矯正用アンカースクリュー(TAD)を併用した矯正です。

歯茎の骨に小さなネジを埋め込み、それを固定源として歯を理想の方向へ引き上げる仕組みです。

他の歯に負担をかけず、ピンポイントで傾きを起こせるのが大きな特徴です。

・費用目安:通常矯正+2〜5万円(アンカー設置費)

・期間:6ヶ月〜1年半

■向いている人:

・中〜重度の傾き

・通常の矯正では動かしにくい歯がある人

部分矯正+アンカースクリューの併用で、倒れた奥歯のみを正確に起こす治療が可能です。

骨吸収がある場合も、動きを制御しながら安全に治療を進められます。

■関連記事

4-4. 補綴治療で噛み合わせと高さを整える

補綴治療では、傾いた歯を動かすことはできませんが、被せ物やブリッジ・インプラントで噛み合わせや高さを整えることができます。

軽度の傾きならクラウンで咬合調整が可能ですが、中〜重度の傾斜は矯正後に補綴を行うのが望ましいです。

・費用目安:1本5万円前後~(素材により変動)

・期間:約1ヶ月~

■向いている人:

・奥歯の傾きが軽度で、根の位置に大きな問題がない人

・噛み合わせの高さや咬合面を整えたい人

矯正で角度を整えた後に補綴を行うことで、見た目・機能ともに安定した噛み合わせを得られます。

奥歯の傾きは、早めに治療を始めることで比較的短期間で改善できるケースも少なくありません。

また、必要に応じてコルチコトミー法や補綴治療を組み合わせることで、歯の角度・高さ・噛み合わせを総合的に整えることが可能です。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

5. 今すぐできる!奥歯の傾きを防ぐセルフケアと予防方法

奥歯の傾きは、日常のちょっとした習慣やケア不足から少しずつ進行します。

早い段階で意識して対策することで、傾きを防ぎ、噛み合わせを健康に保つことが可能です。

ここからは、自宅でできるセルフケアと、生活習慣の見直しによる予防方法を紹介します。

5-1. 自宅でできるセルフケア

奥歯の傾きを防ぐには、歯や歯茎を清潔に保ち、歯の支えとなる骨や筋肉を健康に維持することが基本です。

① 正しいブラッシングと歯間ケア

歯ブラシは歯ぐきのラインに45度の角度で当て、傾いた部分や奥歯の内側もしっかり磨きましょう。

歯間ブラシやフロスを併用することで、歯の間や奥歯の裏側に溜まりやすい汚れを防げます。

② バランスの良い噛み方を意識する

片側ばかりで噛む癖は、奥歯の傾きや顎の歪みにつながります。

食事の際は左右バランスよく噛み、柔らかいものばかりでなくある程度噛み応えのある食材を取り入れましょう。

③ ナイトガード・マウスピースの活用

歯ぎしりや食いしばりがある人は、睡眠中に奥歯へ大きな負担をかけています。

歯科医院で作るナイトガードを装着することで、歯への過剰な力を和らげ、傾きや摩耗の予防につながります。

④ 口腔周辺のストレッチ・マッサージ

口を大きく開ける、軽く円を描くように顎を動かすなど、顎関節まわりの筋肉を柔らかく保つことも重要です。

血流を促すことで、顎の動きをスムーズにし、偏った噛み癖を防ぐ効果が期待できます。

5-2. 生活習慣での予防法

歯並びや噛み合わせの乱れは、毎日の姿勢や癖とも深く関係しています。

無意識の習慣を見直すことで、奥歯の傾きを未然に防ぐことができます。

① 頬杖・うつ伏せ寝・片噛みを避ける

これらの習慣は片側の歯に圧力をかけ、歯列全体のバランスを崩す原因になります。

長時間のデスクワークでは頬杖を避け、寝る姿勢も仰向けを意識しましょう。

② 姿勢を正しく保つ

猫背や前かがみの姿勢は、顎の位置をずらし噛み合わせのズレにつながります。

頭の位置が前に出すぎないよう、背筋を伸ばすことを意識しましょう。

③ 鼻呼吸を意識する

口呼吸が続くと、舌の位置が下がり、歯列や顎の発育に悪影響を与えます。

普段から鼻で呼吸する習慣を身につけることで、自然な歯列の維持にもつながります。

④ 定期的な歯科検診を受ける

奥歯の傾きは自覚しにくく、初期段階では違和感や痛みが出ないことも多いです。

半年に一度の定期検診で噛み合わせや奥歯の角度をチェックし、早期発見・早期対応を心がけましょう。

奥歯の傾きは、「気づいた時にすでに進行している」ことが多い症状です。

正しいケアと生活習慣の見直しで予防できる部分も多いため、今日からできることから始めて、健康な噛み合わせと歯並びを保ちましょう。

6. まとめ|奥歯が内側に傾いている原因を正しく知れば改善できる

奥歯が内側に傾いている原因は、歯の欠損や噛み癖、姿勢のゆがみ、補綴物の不適合、骨格的な影響など、さまざまな要因があります。

軽度の傾きであれば自覚しにくいものの、放置すると噛み合わせの崩れや顎関節への負担、顔の歪みにつながることもあります。

しかし、早めに気づいて対処すれば、矯正治療や補綴治療によって正しい位置に戻すことが可能です。

最近では、マウスピース矯正でも奥歯の傾きに対応できるケースが増えており、部分的な傾きであれば短期間・目立たず改善できることもあります。

日常生活でのセルフケアや定期検診を欠かさず、気になる傾きや噛み合わせの違和感を感じたら、早めに専門医へ相談しましょう。

ウィ・スマイルは、マウスピース矯正を検討している方と全国の矯正歯科医院をつなぐポータルサイトです。

奥歯の傾きや噛み合わせなど、さまざまなお悩みに対応しており、経験豊富な矯正医師が一人ひとりに合った治療プランを提案します。

「最近、噛み合わせが気になる」「奥歯が傾いているかも…」と感じたら、まずはウィ・スマイルで気軽にチェックしてみましょう。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/