- この記事の監修者

-

歯科医師。医療法人社団ピュアスマイル理事長。インビザライン ブラックダイヤモンドドクター。インビザライン世界サミット23万人いるインビザラインドクターの中からトッププロバイダーの1人に選出。

https://purerio.tokyo/

「歯列矯正って医療費控除の対象になるの?」

高額になりがちな矯正費用を少しでも軽減できる方法として、医療費控除の制度に関心を持つ方が増えています。

実は、歯列矯正でも治療目的で行われる場合には、医療費控除の対象になるケースが多く、確定申告をすれば数万円以上の還付を受けられることも。

ただし、「美容目的の矯正」「対象にならない費用」など注意点も多く、正しく理解しておかないと損をしてしまう可能性もあります。

この記事では、

・医療費控除の対象となる歯列矯正の条件

・大人と子どもの違い

・戻る金額の目安や申請の流れ

をわかりやすく解説します。

制度を正しく理解しておくことで、矯正費用の負担を軽減できる可能性があります。

歯科矯正を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

- 1. 歯列矯正は医療費控除の対象になるの?

- 1-1. そもそも医療費控除とは?基本ルール

- 1-2. 美容目的と治療目的の違い

- 1-3. 子供と大人の矯正で適用条件は異なる

- 2. 医療費控除の対象となる歯列矯正の費用とは?

- 2-1. 医療費控除の対象となる具体的な費用一覧

- 2-2. 対象外の費用とは?誤解しやすいポイント

- 2-3. 領収書や明細書の保管方法・注意点

- 3. 歯列矯正で医療費控除を受けられる具体例【ケース別】

- 3-1. 子供の矯正治療は原則として対象

- 3-2. 大人でも治療目的なら控除可能な場合がある

- 3-3. 美容目的とされないために医師と相談することが大切

- 4. 医療費控除の金額はいくら戻る?計算方法とシミュレーション

- 4-1. 医療費控除の計算式と控除額の決まり方

- 4-2. 年収・費用別の控除額シミュレーション

- 4-3. 家族分も合算できる?世帯単位の注意点

- 5. 医療費控除の申請方法と必要書類

- 5-1. 医療費控除を受けるための確定申告の流れ

- 5-2. 準備するべき書類とポイント(領収書・明細書など)

- 5-3. e-Taxを使ったオンライン申請の方法

- 6. 歯列矯正での医療費控除に関するよくある質問

- Q1. 医療ローンやクレジット払いも控除できる?

- Q2. 美容と治療の両方が目的でも対象になる?

- Q3. 通院時の交通費も控除対象になる?

- 7. まとめ|歯列矯正で医療費控除を受けるためのポイント

1. 歯列矯正は医療費控除の対象になるの?

歯列矯正の費用は高額になりがちですが、実は「医療費控除」を活用すれば一部が戻ってくる可能性があります。ただし、すべての矯正治療が対象になるわけではありません。

では、「どんな矯正が医療費控除の対象になるのか?」「美容目的と治療目的の違いとは?」など、基本的なポイントをわかりやすく解説します。

1-1. そもそも医療費控除とは?基本ルール

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税の一部が戻ってくる制度です。

控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

- その年の医療費が 10万円以上(または所得の5%以上)であること

- 本人および生計を一にする家族の医療費を合算して申請できること

- 確定申告で申請すること

医療費控除は、歯科治療に関しても対象になる場合があります。

特に、咀嚼や発音などの機能回復が目的の矯正治療であれば、控除の対象となる可能性が高いです。

1-2. 美容目的と治療目的の違い

医療費控除が適用されるかどうかの分かれ目は、「治療の必要性があるかどうか」にあります。

✅ 治療目的とされるケースの例:

・噛み合わせが悪く、顎関節や咀嚼機能に支障がある

・子どもの成長に悪影響を及ぼす歯列不正

・医師が診断書で「機能改善が必要」と認めた場合

❌ 一方、美容目的の例:

・見た目を良くしたいだけの矯正(審美目的)

・芸能活動や就職のための印象改善

このように、目的が機能改善であるか審美かによって判断が分かれます。

治療前に医師に目的を相談し、必要に応じて診断書をもらうのがポイントです。

1-3. 子供と大人の矯正で適用条件は異なる

歯列矯正において医療費控除の適用条件は、子供と大人で考え方が異なります。

とくに「治療目的」か「美容目的」かという点が大きな判断基準になります。

子供の矯正は、発育段階にあるため、将来的な機能不全の予防を目的とした治療と見なされやすく、医療費控除の対象になることが多いです。

一方、大人の矯正では、目的が「審美」だと判断されるリスクが高まります。

そのため、治療が「機能改善」目的であることを明確にする必要があります。ただし、医師の診断書があれば控除される可能性は十分にあります。

治療の目的が曖昧なままだと、申請が通らないケースもあるため、事前の確認と記録が非常に大切です。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

2. 医療費控除の対象となる歯列矯正の費用とは?

矯正費用のすべてが控除対象になるわけではありません。

ここでは、医療費控除に含まれる費用と、対象外となる費用の違いを具体的にご紹介します。

2-1. 医療費控除の対象となる具体的な費用一覧

歯列矯正にかかった費用の中でも、医療費控除の対象となるのは、以下のように「治療に直接関係する費用」に限られます。

医療費控除の対象になる費用の例:

- 初診・カウンセリング料(診察費用)

- 精密検査費用(レントゲン、口腔内模型など)

- 矯正装置の作製・装着費(マウスピース、ブラケットなど)

- 毎回の調整費用(通院時のワイヤー調整など)

- 処方された痛み止めや抗生物質の薬代

- 公共交通機関による通院交通費(本人・付き添い者分)

※とくに子どもの矯正治療は控除対象になるケースが多いため、計上漏れにご注意ください。

2-2. 対象外の費用とは?誤解しやすいポイント

医療費控除に含まれそうで含まれない、“誤解されやすい費用”もあります。

以下はその一例です。

❌ 医療費控除の対象外になる費用:

・ホワイトニングや審美目的の矯正費用

・自費購入の歯ブラシ・フロス・マウスウォッシュ

・自家用車での通院にかかるガソリン代・駐車場代

・通院時の食事代や雑費

・通院を兼ねた旅行・宿泊費など

たとえば「矯正中だから買った電動歯ブラシ」は対象外です。

また、マイカー通院のガソリン代は原則控除できないため、電車・バスの利用履歴を残しておくことがポイントです。

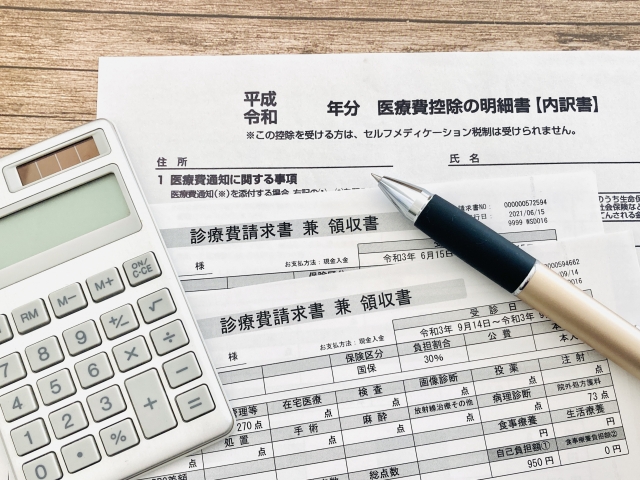

2-3. 領収書や明細書の保管方法・注意点

医療費控除を申請するには、「治療にかかった費用の証拠」をしっかり残しておく必要があります。

■ 保管すべき書類:

・領収書(医院名・日付・金額が記載されたもの)

・医療費通知(保険組合から届く年間医療費の一覧)

・医師からの診断書(大人の矯正で必要な場合あり)

・通院交通費の記録(日時・ルート・金額・誰が通院したか)

確定申告には「医療費控除の明細書」の提出だけでOKになりましたが、税務署から求められた際に備えて5年間の保管義務があります。

領収書は捨てずにまとめておくことが、スムーズな申告のカギです。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

3. 歯列矯正で医療費控除を受けられる具体例【ケース別】

「自分の矯正も対象になる?」という疑問に応えるため、医療費控除が認められる代表的なケースを子供・大人別にご紹介します。

3-1. 子供の矯正治療は原則として対象

小児矯正は医療費控除の対象になりやすい代表例です。

なぜなら、子供の歯列矯正は「審美目的」よりも「成長や機能面の改善」を目的として行われることが多いためです。

たとえば以下のようなケースは、医療費控除の対象になります:

・噛み合わせの異常(反対咬合・過蓋咬合など)

・顎の発育に悪影響が出る可能性のある歯列不正

・発音や食事に支障が出ている

・指しゃぶりなどによる歯並びの乱れを早期に治したい

なお、申請の際に「子供のための治療であること」を説明できるとより安心です。

場合によっては歯科医師から「治療目的に関する説明書」や「診断書」をもらっておくとスムーズです。

実際に「どのくらい戻ってくるのか?」という金額面については、以下の記事でも詳しく解説しています。

▶️子供の歯列矯正、医療費控除でいくら戻る?

3-2. 大人でも治療目的なら控除可能な場合がある

「大人だから対象外」というわけではありません。

大人の矯正でも、咬合改善や顎関節症の予防・治療が目的であれば医療費控除の対象になります。

たとえば、次のようなケースが該当します:

・噛み合わせが悪く、頭痛や肩こり、顎の痛みが出ている

・発音に支障があり、専門医が治療を必要と判断した

・食事がしにくく、消化に悪影響を及ぼしている

ポイントは、「見た目」よりも「機能改善」が目的であること。

治療を開始する前に、医師にその旨を相談して記録を残しておくと、申請の際の根拠になります。

詳しくは、大人の歯列矯正で医療費控除を受けるための条件や申請の流れを解説した下記の記事もぜひ参考にしてみてください。

▶️大人の歯列矯正で医療費控除を受ける方法|条件・申請のやり方を徹底解説

3-3. 美容目的とされないために医師と相談することが大切

医療費控除が通らない最大の理由は、「美容目的と判断された」ことです。

大人の場合、たとえ本人の中では咀嚼や発音の改善が目的であっても、説明が不足していると審美目的と見なされるリスクがあります。

以下のような対策をとると、認められやすくなります:

✔ 治療前に医師に「医療費控除を考えている」と伝える

✔ 診断書に「機能回復のための治療である」旨を記載してもらう

✔ 見積書や明細書に「治療名」や「目的」が記載されているか確認

保険適用外の自由診療でも、治療目的が明確であれば控除の対象となる可能性は十分にあります。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

4. 医療費控除の金額はいくら戻る?計算方法とシミュレーション

「医療費控除を使うと、どのくらいお金が戻ってくるの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。

ここでは、医療費控除の計算方法をわかりやすく解説し、年収や治療費に応じたシミュレーション例も紹介します。

控除額の目安を把握しておけば、矯正治療の費用計画にも役立つはずです。

4-1. 医療費控除の計算式と控除額の決まり方

医療費控除を受けるには、「年間で支払った医療費のうち、一定額を超えた分」が対象となります。

控除される金額は以下の計算式で求められます。

【医療費控除の計算式】

(1年間に支払った医療費 - 保険金などの補填額) - 10万円 or 所得の5%

※「10万円」ではなく「所得の5%」が適用されるのは、年間所得が200万円未満の人です。

ここで出た控除額に対して、「所得税率」をかけた金額が、実際に戻ってくる金額(還付金)となります。

💡 控除される金額=返ってくるお金ではないので、混同しないようにしましょう。

4-2. 年収・費用別の控除額シミュレーション

実際に還付される金額は、「支払った医療費の合計」「世帯の所得」「所得税率」によって変動します。

わかりやすく年収別・医療費別に控除額の目安をシミュレーションしてみましょう。

【医療費控除額と還付金の目安(簡易早見表)】

| 年収(目安) | 年間医療費 | 医療費控除額 | 還付金(目安) |

|---|---|---|---|

| 300万円 | 30万円 | 20万円 | 約4万円 |

| 400万円 | 40万円 | 30万円 | 約6万円 |

| 500万円 | 50万円 | 40万円 | 約8万円 |

| 600万円 | 60万円 | 50万円 | 約10万円 |

| 700万円 | 70万円 | 60万円 | 約12万円 |

※上記は保険金等の補填がない場合の一例です。還付金はあくまで所得税の一部であり、住民税の軽減も別途考慮されます。

4-3. 家族分も合算できる?世帯単位の注意点

医療費控除は、「家族全体で支払った医療費」を、一人の納税者がまとめて申請することが可能です。

合算の対象となる家族:

・本人

・配偶者

・扶養親族(子ども、両親など)

たとえば、子どもの矯正費用を親が支払っている場合は、親がまとめて控除申請可能です。

このとき、親の所得税率に応じた還付が受けられます。

ただし、実際に支払った人が申告することが前提です。

祖父母が支払った場合は、祖父母の医療費控除となります。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

5. 医療費控除の申請方法と必要書類

歯列矯正で医療費控除を受けるためには、確定申告の手続きが必要です。

ここでは、申請の流れと準備すべき書類、便利なオンライン申告の方法まで、初めての方でもわかりやすく解説します。

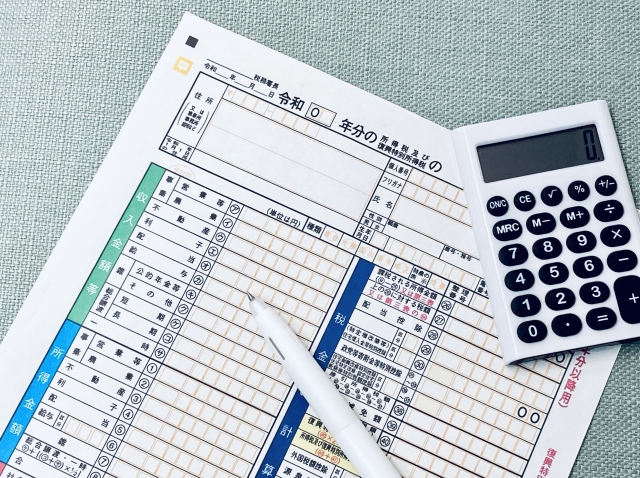

5-1. 医療費控除を受けるための確定申告の流れ

医療費控除は、年末調整では反映されないため、必ず「確定申告」で手続きする必要があります。

主な流れは以下の通りです。

① 1年間(1月1日〜12月31日)の医療費を集計

② 控除対象かどうかを確認(→美容目的は対象外)

③ 明細書や領収書を用意

④ 「医療費控除の明細書」を作成(国税庁HPまたはe-Taxで作成可)

⑤ 確定申告書(AまたはB)を記入

⑥ 提出(郵送・窓口・e-Taxいずれか)

提出期間は、通常翌年の2月16日〜3月15日頃までとなります。

5-2. 準備するべき書類とポイント(領収書・明細書など)

医療費控除の申請にあたって必要となる主な書類は以下の通りです。

| 書類名 | 内容・入手方法 |

|---|---|

| 医療費控除の明細書 | 国税庁のフォーマットまたはe-Tax上で作成可能 |

| 源泉徴収票 | 勤務先からもらえる、収入や税額の情報 |

| 領収書・レシート | 歯科医院からの領収書(明細があるとベター) |

| 健康保険などの給付明細 | 保険組合から支給された額がある場合のみ |

| マイナンバー関連書類 | 本人確認のために必要(通知カード or 個人番号カード) |

5-3. e-Taxを使ったオンライン申請の方法

「時間がない」「税務署に行けない」という方には、e-Tax(電子申告)の利用がおすすめです。

■ e-Taxのメリット:

・スマホからも申請可能

・書類の提出が簡略化される

・還付が早く受け取れる(通常1ヶ月以内)

■ 主な手順:

① 国税庁「確定申告書等作成コーナー」にアクセス

👉 国税庁 確定申告書等作成コーナー

② 医療費控除を選択し、明細を入力

③ マイナンバーカードまたはID・パスワード方式でログイン

④ 必要情報を入力して申告完了

スマホアプリ(e-Taxアプリ)や「マイナポータル連携」機能を使えば、医療費情報の一部は自動反映されるため、入力もスムーズです。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

6. 歯列矯正での医療費控除に関するよくある質問

医療費控除については、「どこまで対象になるの?」「ローンや交通費は?」など、具体的な疑問を持つ方が多くいます。

ここでは、申請前に知っておきたい代表的な質問をわかりやすく解説します。

不安や迷いを解消して、スムーズに医療費控除の申請ができるように準備を整えていきましょう。

Q1. 医療ローンやクレジット払いも控除できる?

A:はい、支払い方法に関わらず、支払った年の費用として控除対象になります。

医療費控除は「実際に支払った年」に適用される制度です。

そのため、クレジットカード払いやデンタルローンを利用していても、契約ではなく支払処理が完了した年の金額で控除申請が可能です。

⚠️ 注意点:

・分割払いは、支払った分だけがその年の対象

・翌年以降の支払いは、その年の医療費には含まれない

Q2. 美容と治療の両方が目的でも対象になる?

A:主目的が「治療」であれば対象になりますが、判断が分かれるケースもあります。

たとえば、大人の矯正治療でも「噛み合わせや咀嚼の改善」が目的であれば、医療費控除の対象になることがあります。

ただし、歯科医師の診断や説明書きによって「医学的必要性」が明確であることが重要です。

💡ポイント:

・美容目的が強いと判断された場合は対象外

・不安な場合は、事前に担当医に相談し「治療目的である旨」を明記してもらうと安心です

Q3. 通院時の交通費も控除対象になる?

A:はい、通院のためにかかった交通費も医療費控除の対象になります。

公共交通機関(電車・バスなど)を利用した場合の運賃は控除対象に含めることができます。

ただし、マイカーのガソリン代や駐車場代などは対象外となるため注意が必要です。

■ 対象になる交通費の例:

・治療のために歯科医院へ通った電車・バス代

・子供の付き添いで親が同行した場合の交通費(両者分)

💡提出のポイント:

・領収書がなくてもOK(交通費内訳の記載が必要)

・「医療費控除の明細書」に通院日と交通費を記入

7. まとめ|歯列矯正で医療費控除を受けるためのポイント

歯列矯正は高額な治療だからこそ、医療費控除を上手に活用することで、家計の負担を軽減できる可能性があります。

ただし、すべての矯正治療が対象になるわけではなく、

・美容目的ではなく「治療目的」と認められること

・領収書や明細などの必要書類を揃えること

・確定申告で正式に申請すること

など、いくつかの条件や手続きが必要です。

特に子どもの矯正治療は控除対象になりやすいため、早めに準備しておくことで節税効果が期待できます。

また、大人の矯正でも、噛み合わせや発音改善など「機能的な理由」があれば対象になるケースもあります。

「自分の矯正治療も控除できるのかな?」と迷ったら、まずは治療目的を明確にし、担当医に確認しておくことが大切です。

歯列矯正を検討している方は、今回ご紹介したポイントをぜひ参考にしてみてください。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/