- この記事の監修者

-

歯科医師。医療法人社団ピュアスマイル理事長。インビザライン ブラックダイヤモンドドクター。インビザライン世界サミット23万人いるインビザラインドクターの中からトッププロバイダーの1人に選出。

https://purerio.tokyo/

歯列矯正の費用が高くて不安…でも、「医療費控除」が使えるって本当?

実は、大人の歯列矯正でも「治療目的」であれば医療費控除の対象になります。

とはいえ、「申請には何が必要?」「美容目的と思われないようにするには?」など、初めての方にはわかりづらい点も多いですよね。

この記事では、

・医療費控除の対象になる条件

・確定申告の具体的なやり方

・診断書の必要性や注意点

・還付金の目安・計算方法

・よくある質問や失敗しないコツ

といった【大人の歯列矯正で医療費控除を受けるためのポイント】を、専門的かつわかりやすく解説します。

「高額な矯正費用を少しでも軽減したい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

- 1. 大人の歯列矯正で医療費控除が受けられるって本当?

- 1-1. 医療費控除とは?仕組みと対象の基本

- 1-2. 美容目的の矯正はNG?治療目的との違い

- 1-3. 大人の歯列矯正でも控除認められるケースとは?

- 2. 医療費控除のやり方|大人の歯列矯正編

- 2-1. 医療費控除の申請に必要な書類一覧

- 2-2. 確定申告での手続き方法(紙・電子申告)

- 2-3. 医療費の内訳がわかるレシート・領収書の保管方法

- 2-4. 診断書は必要?求められるケースとは

- 3. いくら戻る?医療費控除の計算方法と還付金の目安

- 3-1. 医療費控除額の計算式とポイント

- 3-2. 年収別・治療費別の還付金シミュレーション

- 3-3. 控除の限度額や注意点

- 4. 大人の歯列矯正で医療費控除を受けるための3つの注意点

- 4-1. 見た目目的と思われない工夫とは?

- 4-2. デンタルローンや分割払いの扱い

- 4-3. 家族の分も申請できる?控除対象者の範囲

- 5. 大人の医療費控除のやり方でよくある質問

- Q1. 昨年支払った矯正費用でも、今年申告できますか?

- Q2. クレジットカードで支払った場合でも医療費控除の対象になりますか?

- Q3. デンタルローンで支払った場合はどうなりますか?

- Q4. 家族の医療費も一緒に申告できますか?

- 6. まとめ|大人の歯列矯正でも医療費控除は可能。条件と手続きを知って賢く活用しよう

1. 大人の歯列矯正で医療費控除が受けられるって本当?

「大人の歯列矯正は医療費控除の対象になるのか?」という疑問を持つ方は多いはずです。

実は、一定の条件を満たせば、大人でも医療費控除を受けられるケースがあります。

ここでは、制度の基本的な仕組みから、治療目的とみなされる条件、美容目的との違いなど、申請の可否を判断するためのポイントをわかりやすく解説します。

1-1. 医療費控除とは?仕組みと対象の基本

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。

病院の診察代や治療費、通院時の交通費などが対象になります。

この制度のポイントは、「治療を目的とした支出」であること。

つまり、見た目をよくするための美容目的ではなく、健康維持や機能回復のための費用である必要があります。

詳しい医療費控除の概要については、国税庁の公式ページもあわせてご確認ください。

→ 国税庁|医療費控除について

1-2. 美容目的の矯正はNG?治療目的との違い

大人の矯正でも、「噛み合わせの改善」「発音障害の改善」「食事がうまく噛めない」といった機能回復を目的とする治療であれば医療費控除の対象です。

一方で、「歯並びをきれいにして笑顔を美しくしたい」などの審美的な理由による矯正は、控除の対象外です。

この判断は曖昧になりがちなため、治療開始前に「機能的な問題がある」ということを、歯科医に診断書などで明確に記載してもらうと安心です。

1-3. 大人の歯列矯正でも控除認められるケースとは?

以下のようなケースでは、大人でも医療費控除の対象になる可能性があります。

- 咬合異常(噛み合わせに明らかな問題がある)

- 発音や咀嚼(そしゃく)に支障が出ている

- 歯並びの乱れによって虫歯・歯周病リスクが高い

- 顎関節に痛みや不調が出ている

これらはすべて、見た目ではなく機能的な問題に該当するため、「治療目的」として認められやすい症状です。

歯科医師の診断に基づいて「医学的な必要性」が記載されていれば、年齢に関係なく医療費控除の適用が可能です。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

2. 医療費控除のやり方|大人の歯列矯正編

大人の歯列矯正で医療費控除を受けるには、確定申告での手続きが必要です。

ここでは、「医療費控除のやり方」を知りたい方に向けて、申請時に必要な書類や、e-Taxを使った申告方法、診断書の取り扱いなど

大人の矯正治療に特化した具体的な申請手順をわかりやすく解説します。

2-1. 医療費控除の申請に必要な書類一覧

医療費控除を受けるためには、以下の書類を準備しましょう:

- 確定申告書(e-Taxまたは紙提出)

- 医療費控除の明細書

- 歯科医院の領収書(診療明細があるとより安心)

- 源泉徴収票(給与所得者の場合)

- デンタルローン契約書・返済明細(元金の支払いを証明するため)

- 必要に応じて歯科医師の診断書(治療目的であることを明示)

特に「大人の矯正治療」は、見た目の改善と判断されるリスクもあるため、診断書があることでスムーズに申請できるケースが多くなります。

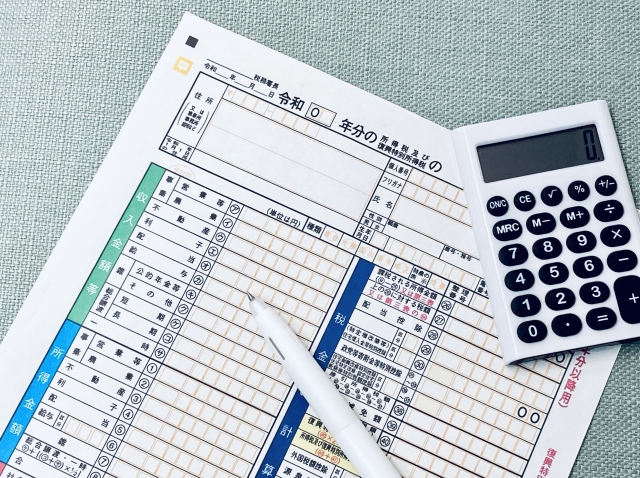

2-2. 確定申告での手続き方法(紙・電子申告)

医療費控除の申請は、毎年2月中旬〜3月中旬に行う「確定申告」で行います。

・紙で提出する場合:所轄の税務署へ直接提出

・電子申告(e-Tax):マイナンバーカードまたはID・パスワード方式でオンライン申請可能

特にe-Taxは還付までの期間が短く、スマホからでも手続きが完了できるため、初めての方にもおすすめです。

スマホ申告の場合は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」からスムーズに進められます。

※マイナンバーカード方式を利用する場合は、ICカードリーダーまたはスマホの対応機種が必要です。

e-Taxによる申請方法の詳細は、国税庁の公式e-Taxサイトをご参照ください。

→ e-Tax(国税電子申告・納税システム)公式サイト

2-3. 医療費の内訳がわかるレシート・領収書の保管方法

医療費控除の申請時には、「医療費控除の明細書」に1年間の医療費をまとめて記載する必要があります。

病院・歯科医院ごとに金額を集計するため、レシートや領収書の整理が重要です。

保管のコツとしては:

✅ 診療ごとに封筒やクリアファイルで分けて保管

✅ デンタルローンを利用している場合は支払い明細書も一緒に管理

✅ 通院にかかった交通費(電車・バス)の記録も忘れずに(※自家用車のガソリン代は対象外です)

正確な記録を残しておくことで、申請時の記入ミスや照会対応を避けることができます。

2-4. 診断書は必要?求められるケースとは

大人の歯列矯正では、医療費控除の申請時に「これは美容目的では?」と判断されやすい傾向があります。

そのため、税務署から治療目的の確認を求められるケースもあり、事前に診断書を用意しておくと安心です。

特に、以下のような内容が含まれている診断書が有効です:

・不正咬合や顎関節症などの機能的問題があることの記載

・歯科医師による「医学的な必要性がある」旨の説明

高額な矯正費用(数十万円以上)を申請する場合には、診断書が審査をスムーズに進めるための大きな助けになります。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

3. いくら戻る?医療費控除の計算方法と還付金の目安

「医療費控除で実際にいくら戻るのか?」は、多くの方が気になるポイントです。

ここでは、歯列矯正にかかった費用をもとにした計算方法と、大人の矯正治療における年収別の還付額シミュレーションをご紹介します。

医療費控除の仕組みを具体的に理解したい方は必見です。

3-1. 医療費控除額の計算式とポイント

医療費控除では、「実際にいくら戻るのか」が特に気になるポイントです。

控除額は、以下のような計算式で求められます:

※所得が200万円未満の場合は、総所得の5%が控除対象の基準になります。

この控除額は、そのまま現金で戻ってくるのではなく、「課税所得」から差し引かれる仕組みです。

つまり、実際に還付される金額は、所得税率によって変動することを理解しておきましょう。

3-2. 年収別・治療費別の還付金シミュレーション

「控除されても、結局いくら戻るの?」と気になる方のために、

医療費100万円の矯正治療を行った場合の、年収別の還付金目安をシミュレーションしてみましょう(あくまで概算です):

| 年収 | 控除対象額 | 所得税率 | 還付金の目安 |

|---|---|---|---|

| 300万円 | 90万円 | 10% | 約9万円 |

| 500万円 | 90万円 | 20% | 約18万円 |

| 700万円 | 90万円 | 23% | 約20.7万円 |

※別途、住民税が減額されるケースもあり、最大で7万円前後戻ることもあります(自治体や所得により異なります)。

矯正費用が高額なほど、医療費控除によって戻ってくる金額も大きくなります。費用負担が心配な方は、積極的に活用しましょう。

歯列矯正にかかる具体的な費用や相場については、下記の記事で詳しく解説しています。

→ 歯列矯正の費用はいくら?装置別の相場と安く抑える方法を徹底解説【2025年最新版】

3-3. 控除の限度額や注意点

医療費控除を利用するうえで、知っておきたい制限や注意点は以下の通りです:

・控除できる医療費の上限は年間200万円

・高額療養費や保険金などで補填される金額は差し引かれる

・家族(生計を一にする配偶者・子ども・親など)の医療費も合算OK

一部でも「美容目的の治療」と見なされた場合、その部分の費用は医療費控除の対象外になります。

治療目的であることが明確に示せるよう、診断書や診療明細の準備も忘れずに。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

4. 大人の歯列矯正で医療費控除を受けるための3つの注意点

大人の歯列矯正で医療費控除を申請する際には、「治療目的であることの証明」や「ローンの扱い」など、押さえておきたい注意点があります。

ここでは、申請が却下されないための3つのポイントを、税務署視点もふまえてわかりやすく解説します。

4-1. 見た目目的と思われない工夫とは?

医療費控除を受けるうえで最も多い落とし穴が、「これは見た目のための歯列矯正ですね」と判断されてしまうケース。

避けるためには以下のような対応が有効です:

① 医療機関の診断書で「治療目的である」と明記

② 「不正咬合の改善」などの医療上の必要性をカルテに残してもらう

③ 審美目的の表現(SNS投稿など)を控える

4-2. デンタルローンや分割払いの扱い

分割払いやデンタルローンを利用している場合でも、実際に支払った金額分は医療費控除の対象になります。

ただし、注意点として:

・利息や手数料部分は控除対象外

・1年で支払った額のみを申告(ローン総額ではない)

→ 領収書やローンの支払明細を整理しておくと申請しやすくなります。

4-3. 家族の分も申請できる?控除対象者の範囲

同じ生計の家族(夫婦・子ども・親など)の医療費であれば、1人分にまとめて申請可能です。

たとえば、あなたの扶養に入っているお子さんとご自身が同時に矯正治療を受けている場合、合算して医療費控除を申請することで節税効果が高まります。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

5. 大人の医療費控除のやり方でよくある質問

大人の歯列矯正にかかる医療費控除の申請を検討している方からは、「過去の治療費でも申請できる?」「クレジットカード払いでも対象になる?」など、疑問が多く寄せられます。

ここでは、医療費控除申請のやり方や迷いやすいポイントをわかりやすくまとめました。

初めての方も、申請漏れを防ぐためにぜひ参考にしてください。

Q1. 昨年支払った矯正費用でも、今年申告できますか?

A. はい、医療費控除は過去5年間までさかのぼって申請が可能です。

たとえば、昨年矯正治療を始めたけど申告を忘れていたという方も、今年の確定申告時に昨年分として申請できます。

ただし、その年の医療費として支払った日付ベースで申請する必要があるため、領収書や明細の保存が重要です。

Q2. クレジットカードで支払った場合でも医療費控除の対象になりますか?

A. はい、クレジットカードやデンタルローンで支払った場合でも対象になります。

医療費控除では、「支払いが確定した日(カード決済日)」を基準に計上されます。

注意点としては、分割払いやリボ払いをしていても、金利や手数料部分は控除の対象外になる点に注意しましょう。

Q3. デンタルローンで支払った場合はどうなりますか?

A. デンタルローンを利用して支払った場合も、実際にその年に支払った元金分は医療費控除の対象になります。

たとえば、年間30万円をローン返済した場合、その30万円が控除対象です(利息は除く)。

証明として、ローン会社からの支払い明細書や契約書を保管しておくことをおすすめします。

Q4. 家族の医療費も一緒に申告できますか?

A. はい、生計を一にする家族(夫・妻・子ども・親など)の医療費は合算して申告可能です。

たとえば、自分と子どもの歯列矯正を同時に行っている場合、合計額で医療費控除を申請できます。

世帯でまとめて申告することで、控除額が大きくなり、節税効果も高まる可能性があります。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

6. まとめ|大人の歯列矯正でも医療費控除は可能。条件と手続きを知って賢く活用しよう

大人の歯列矯正でも、条件を満たせば医療費控除を利用して負担を軽減することが可能です。

重要なのは、見た目の改善目的ではなく「治療目的」であることを証明すること。

診断書の用意や、支払いや通院記録の整理もスムーズな申請には欠かせません。

特に歯列矯正は高額になりがちな治療のため、医療費控除を活用するかどうかで節税効果に大きな差が出ます。

「申請方法がよくわからない」「診断書は本当に必要?」と不安な方も、この記事で紹介したポイントを押さえれば、正しくスムーズに控除申請ができるでしょう。

しっかり準備して、歯列矯正の費用負担を少しでも軽減し、前向きに治療を進めていきましょう!

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/