- この記事の監修者

-

歯科医師。医療法人社団ピュアスマイル理事長。インビザライン ブラックダイヤモンドドクター。インビザライン世界サミット23万人いるインビザラインドクターの中からトッププロバイダーの1人に選出。

https://purerio.tokyo/

出っ歯って、ただ前歯が出ているだけだと思っていませんか?

実は、見た目だけでなく噛み合わせや口元のバランスにも関わる、大切なサインなんです。

出っ歯の原因には、骨格の問題や歯の向き、日常のクセまでさまざまな要因があります。

この記事では、出っ歯のタイプ別の違いや、子ども・大人それぞれに多い原因、治療や予防のポイントまでわかりやすくご紹介します。

「自分や家族の出っ歯はなぜ?」と思った方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。

- 1. 出っ歯とは?まず知っておきたい特徴と2つのタイプ

- 2. 出っ歯の原因とは?骨格・歯並び・習慣によるタイプ別の違い

- 2-1. 骨格性の原因|顎の大きさ・成長バランスの乱れ

- 2-2. 歯性の原因|歯の生える位置・並び方の問題

- 2-3. 習慣による原因|指しゃぶり・口呼吸・舌癖など

- 3. 子どもの出っ歯の原因と気をつけたい習慣

- 3-1. 指しゃぶりや長期のおしゃぶり使用

- 3-2. 口呼吸・舌の位置のクセ

- 3-3. 顎の発育と生活習慣の関係

- 4. 大人の出っ歯の原因と後天的な要因

- 4-1. 歯ぎしり・舌で前歯を押す癖

- 4-2. 姿勢の悪さや噛みグセによる影響

- 4-3. 親知らずや歯の喪失による歯列のズレ

- 5. 出っ歯の原因によって異なる治療法とは?

- 5-1. 歯の位置が原因の出っ歯には、マウスピース矯正という選択肢も

- 5-2. 骨格性の出っ歯にはワイヤーや外科矯正も検討

- 5-3. 習慣の改善とあわせた治療がポイント

- 6. 出っ歯を防ぐ・悪化させないための予防習慣

- 6-1. 口呼吸の改善と鼻呼吸のトレーニング

- 6-2. 舌の正しい位置「スポットポジション」とは?

- 6-3. 食事・姿勢・睡眠環境の見直し

- 7. まとめ:出っ歯の原因を正しく知って、自分に合った対策を

1. 出っ歯とは?まず知っておきたい特徴と2つのタイプ

「出っ歯」と聞くと、多くの方が“見た目の問題”としてとらえがちですが、実は噛み合わせや口の機能にも関わる複雑な状態です。

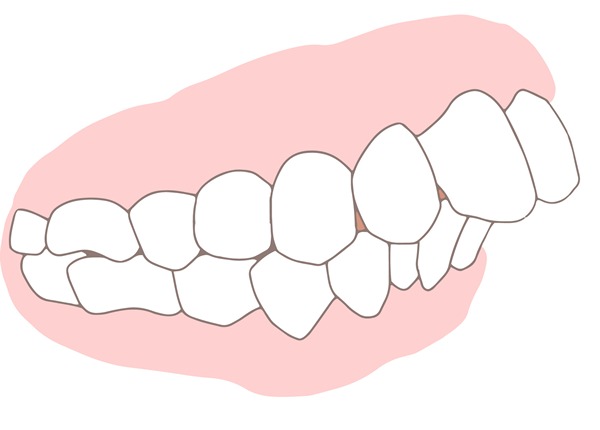

出っ歯とは、医学的には「上顎前突」と呼ばれ、上の前歯が前方に突き出ている状態を指します。

ただし、単に歯が前に出ているだけではなく、唇が閉じづらい・口呼吸になりやすいなどの機能的な悩みを併発することもあります。

出っ歯には主に以下の2タイプがあり、それぞれ原因と治療法が異なります:

▷ 歯性出っ歯(しせいでっぱ)

歯の向きや位置のズレによって前に出ているタイプ。

指しゃぶりや舌癖などの生活習慣が影響することが多く、マウスピース矯正などで改善しやすいのが特徴です。

▷ 骨格性出っ歯(こっかくせいでっぱ)

顎の骨格の成長バランスに問題があり、上顎が前に出ていたり下顎が小さいことで前歯が突出するタイプです。

遺伝的要素が強く、治療にはワイヤー矯正や外科的アプローチが必要になることもあります。

一見同じように見える出っ歯でも、原因によって治療方針は大きく変わります。

「自分の出っ歯はどのタイプ?」と気になった方は、次で原因をさらに詳しく見ていきましょう。

2. 出っ歯の原因とは?骨格・歯並び・習慣によるタイプ別の違い

出っ歯の原因はひとつではありません。

遺伝のような先天的な要素だけでなく、日常生活の中のちょっとした癖や成長過程にも関係しています。

ここでは、タイプ別に出っ歯の原因をわかりやすく解説します。

2-1. 骨格性の原因|顎の大きさ・成長バランスの乱れ

骨格性の出っ歯は、顎の骨の大きさや位置のアンバランスが原因です。

たとえば、上顎が下顎に比べて前方に大きく成長した場合、自然と前歯が前に出て見えます。

また、下顎の成長が不十分なケースも、結果的に上の前歯が出て見える原因に。

これは成長期のバランスによって左右されるため、子どものうちに見極めておくことがとても重要です。

【骨格性の主な特徴】

・顎全体の出っ張りやフェイスラインのズレ

・家族に同じような歯並びがある(遺伝傾向)

このタイプは見た目の印象だけでなく、矯正の難易度や治療期間にも影響するため、早めの診断が鍵となります。

2-2. 歯性の原因|歯の生える位置・並び方の問題

骨には問題がなくても、歯の生える向きやスペース不足が原因で出っ歯になるケースもあります。

これが「歯性の出っ歯」です。

【主な原因】

・永久歯が前方に傾いて生えてしまう

・顎の大きさに対して歯が大きく、並びきらずに前に押し出される

・八重歯や叢生(そうせい)にともなう出っ歯化

このタイプは矯正で歯の位置を整えるだけで改善しやすいため、マウスピース矯正なども選択肢に入ります。

2-3. 習慣による原因|指しゃぶり・口呼吸・舌癖など

成長期の子どもによく見られるのが、癖によって出っ歯が誘発されるパターンです。

特に次のような習慣には注意が必要です:

・指しゃぶりを長期間続ける

・口呼吸が日常的になっている

・舌で前歯を押す癖(舌突出癖)

・柔らかいものばかり食べる(噛む回数が少ない)

これらの習慣は、歯並びや顎の発達をゆがめる原因となり、成長とともに出っ歯が進行することもあります。

💡ポイント:習慣による出っ歯は、癖を直すだけでも改善や悪化防止につながるため、気づいたら早めに対策を始めることが大切です。

舌を出すクセは、乳児期から始まっていることも。

赤ちゃんのうちから見られるサインや、その対処法については下記の記事で詳しく解説しています。

👉 赤ちゃんが舌を出す理由とは?歯並びへの影響や対処法を解説

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

3. 子どもの出っ歯の原因と気をつけたい習慣

子どもの歯並びは、成長とともに大きく変化します。

その中でも出っ歯の多くは、幼少期の癖や生活習慣によって引き起こされることが少なくありません。

予防のために、早めに見直したいポイントを解説します。

3-1. 指しゃぶりや長期のおしゃぶり使用

指しゃぶりやおしゃぶりを長く続けていると、上の前歯が押し出されるように成長してしまうことがあります。

特に3歳を過ぎても続いている場合、出っ歯や開咬(前歯が閉じない)などの原因になります。

【対策のヒント】

・無理にやめさせるより、子どもの気持ちに寄り添いながらタイミングを見てサポート

・日中の遊びやコミュニケーションで不安を減らす工夫も大切

3-2. 口呼吸・舌の位置のクセ

本来、呼吸は鼻で行うのが正常ですが、口呼吸が習慣化していると出っ歯のリスクが高まります。

口が開いたままだと、前歯が常に外圧を受けずに前方へ移動しやすくなります。

また、舌の位置が常に前にある(舌突出癖)と、前歯を内側から押す力が働き、歯並びが乱れてしまいます。

3-3. 顎の発育と生活習慣の関係

子どもが柔らかい食べ物ばかり食べていると、しっかり噛む力が育たず、顎が発達しにくくなります。

顎が小さいと、歯が並ぶスペースが足りず、結果的に出っ歯になることも。

【おすすめの習慣】

・よく噛んで食べる食事を意識(干し芋・にんじんスティックなど)

・姿勢を正して食べる習慣づけ(猫背も口腔発育に悪影響)

子どもの出っ歯は、タイミングを見て矯正を始めることも大切です。

成長に合わせた適切な時期や、マウスピース矯正の種類・費用の目安については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

👉 【親御さん必見】子供のマウスピース矯正ガイド|適齢期・費用・装置の種類まで徹底解説

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

4. 大人の出っ歯の原因と後天的な要因

大人になってから出っ歯が気になるようになるケースも少なくありません。

ここでは、成長後に起こる後天的な出っ歯の原因を解説します。

4-1. 歯ぎしり・舌で前歯を押す癖

無意識にしてしまう歯ぎしりや舌癖は、長年続くと歯の位置を少しずつ動かしてしまいます。

特に「舌で前歯を押す」「歯の裏に舌を押し当てる」などの癖は、歯性の出っ歯の原因になります。

4-2. 姿勢の悪さや噛みグセによる影響

姿勢が悪いと、頭や顎の位置に影響を及ぼし、上下の噛み合わせバランスが崩れることもあります。

また、いつも同じ側で噛むクセがあると、歯列全体がゆがんで出っ歯化するケースも。

4-3. 親知らずや歯の喪失による歯列のズレ

大人になってからの歯列変化の一因に、「親知らずの圧迫」や「抜歯後の歯の移動」があります。

これらにより前歯が前方に押し出され、後天的な出っ歯に繋がることがあります。

大人の出っ歯が気になっていても、「今さら矯正して大丈夫かな?」と迷う方は多いです。

矯正治療のメリットと注意点を、大人ならではの視点で書きの記事で詳しく解説しています。

👉 大人の歯列矯正は本当にやめたほうがいいのか?デメリットとメリットを詳しく解説

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

5. 出っ歯の原因によって異なる治療法とは?

出っ歯の原因によって、適した治療法は変わります。

骨格性か歯性か、あるいは癖によるものかを見極めることで、効果的な治療が可能になります。

5-1. 歯の位置が原因の出っ歯には、マウスピース矯正という選択肢も

歯並びの位置だけが原因であれば、透明なマウスピース矯正(例:インビザライン等)で前歯をゆっくりと内側に動かすことが可能です。

目立たず取り外し可能なので、大人にも人気の治療法です。

マウスピース矯正が気になる方へ

「目立たない矯正ってどんなもの?」「費用や治療の流れは?」という疑問をお持ちの方は、

マウスピース矯正の基本情報を下記で詳しく解説しています。

👉 マウスピース矯正とは?特徴・費用・治療の流れを徹底解説!

5-2. 骨格性の出っ歯にはワイヤーや外科矯正も検討

骨の位置が原因となる出っ歯は、ワイヤー矯正や外科手術を組み合わせた治療が必要な場合もあります。

治療期間は長くなりますが、噛み合わせや顔立ち全体を整えることが可能です。

5-3. 習慣の改善とあわせた治療がポイント

どの治療を選んだ場合も、舌癖や口呼吸などの習慣を改善しない限り、再発リスクがあります。

専門家と連携しながら、歯科トレーニングや生活習慣の見直しを行うのがおすすめです。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

6. 出っ歯を防ぐ・悪化させないための予防習慣

出っ歯の進行を防ぐには、日々の習慣を整えることが欠かせません。

矯正が必要ない段階でも、予防的なケアで将来的な負担を軽減できます。

6-1. 口呼吸の改善と鼻呼吸のトレーニング

口呼吸は出っ歯の原因になるだけでなく、風邪やアレルギーのリスクも高めます。

鼻呼吸を意識し、マウステープを使ったり、呼吸法のトレーニングを取り入れると効果的です。

6-2. 舌の正しい位置「スポットポジション」とは?

舌の正しい位置は、上顎の前歯の少し後ろ、スポットと呼ばれる場所にあります。

そこに舌を自然に置くことで、歯並びを支える筋肉バランスが整います。

6-3. 食事・姿勢・睡眠環境の見直し

毎日の生活習慣は、出っ歯の予防や進行防止に大きく関わります。

とくに次の3つは、今日から意識してほしいポイントです。

■ よく噛む食事を心がける

噛む回数が少ないと、顎の発達が不十分になりやすく、歯並びに影響することも。

ごぼうや干し芋など、噛みごたえのある食材を取り入れましょう。

■ 姿勢を正しく保つ

猫背や頬杖などのクセは、噛み合わせのバランスをくずす原因に。

食事やスマホ使用中も、背筋を伸ばす意識を忘れずに。

■ 寝る姿勢にも注意

横向きやうつ伏せで寝ると、顎に圧がかかり歯列がゆがむことがあります。

仰向けで寝る習慣をつけると、歯並びの安定にもつながります。

出っ歯の予防や改善は、見た目の印象にも大きく関わってきます。

特に横顔の美しさを左右する「eライン」においては、歯並びや口元のバランスが重要なポイントです。

eラインを整える方法については、下記の記事で詳しくご紹介しています。

👉 eラインを整える治療法とは?矯正・整形・セルフケアを徹底解説

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

7. まとめ:出っ歯の原因を正しく知って、自分に合った対策を

出っ歯には、骨格や歯並びといった先天的な要素だけでなく、口呼吸や指しゃぶり、姿勢のクセなど、日常生活の中にある原因も関わっています。

一見同じように見える出っ歯でも、「なぜそうなったのか?」によって、必要な治療や予防法は大きく異なります。

まずは、自分やお子さんの出っ歯のタイプや原因を知ることが第一歩。

気になることがあれば、歯科の専門家に相談してみましょう。

適切なタイミングでのケアや矯正治療が、見た目の印象だけでなく、将来の口元の健康にもつながっていきます。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/