- この記事の監修者

-

歯科医師。医療法人社団ピュアスマイル理事長。インビザライン ブラックダイヤモンドドクター。インビザライン世界サミット23万人いるインビザラインドクターの中からトッププロバイダーの1人に選出。

https://purerio.tokyo/

過蓋咬合(かがいこうごう)という言葉を聞いたことはありますか?

過蓋咬合は不正咬合(ふせいこうごう:悪い歯並び)の一種で、噛み合わせたときに下の前歯が上の前歯に隠れて見えない状態のことをいいます。

過蓋咬合は一見すると歯並びには問題がないように思えますが、歯や顎の健康を損なう恐れがあるため注意が必要です。

この記事では、過蓋咬合の特徴や主な原因、放置するとどうなるのか、どのような治療法があるのかを詳しく解説します。

また、矯正治療の費用や、お子さまの治療を始めるタイミングについても紹介しますので、ご自身やご家族の歯並びが気になる方はぜひご一読ください。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

- 1. 過蓋咬合の特徴

- 2. 過蓋咬合になる主な原因

- 2-1. 上下の顎骨のバランスが悪い

- 2-2. 乳歯を早期に失った

- 2-3. 指しゃぶりや頬杖などの癖がある

- 2-4. 歯の生え方や大きさに問題がある

- 3. 過蓋咬合を放置するリスク

- 3-1. 歯の健康を損なう可能性がある

- 3-2. 見た目に影響する

- 3-3. 顎関節症になりやすい

- 3-4. さまざまな二次障害をもたらす可能性がある

- 4. 過蓋咬合の治療の考え方

- 5. 過蓋咬合に適用される矯正治療と費用の目安

- 5-1. ワイヤー矯正

- 5-2. マウスピース矯正

- 5-3. 小児矯正

- 6. 過蓋咬合に関するよくある質問

- Q1. 家庭でできる過蓋咬合の予防法は?

- Q2. 過蓋咬合の治療は保険適用される?

- Q3. 子どもの過蓋咬合の矯正はいつから始めればよい?

- 7. まとめ|過蓋咬合は信頼できる矯正医のもとで治療することが大切

1. 過蓋咬合の特徴

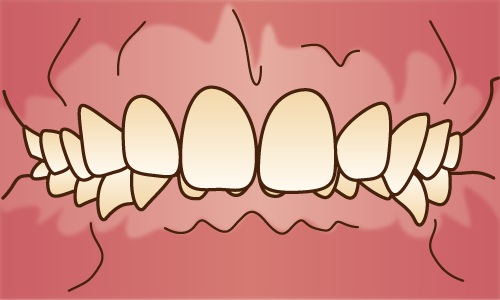

過蓋咬合(かがいこうごう)とは噛み合わせたときに上の前歯が下の前歯に過剰に覆いかぶさっている状態を指します。

これは不正咬合(ふせいこうごう)という悪い歯並びの一種です。しかし、一見すると歯並びに問題がないように思えるため、保護者の方が気付きにくく、放置されてしまうことがあります。

正常な噛み合わせでは、噛み合わせた際に上の前歯によって下の前歯が4分の1ほど隠れますが、過蓋咬合の場合は噛み合わせが深すぎて下の歯がほとんど見えません。

過蓋咬合は「ディープバイト」とも呼ばれます。

2. 過蓋咬合になる主な原因

過蓋咬合の原因は多岐にわたります。

ここからは、過蓋咬合になる主な原因を紹介します。

2-1. 上下の顎骨のバランスが悪い

上顎の過成長、下顎の劣成長で上下の顎骨のバランスが崩れていると、噛み合わせが深くなることがあります。

また、上顎に比べて下顎が奥側に位置している場合も過蓋咬合になりやすくなります。

2-2. 乳歯を早期に失った

虫歯などで乳歯が早い時期に失われると、他の歯が隙間を埋めようと動くことがあります。

その結果として、続く永久歯が適切な位置に生えず、過蓋咬合の原因になることがあります。

2-3. 指しゃぶりや頬杖などの癖がある

指しゃぶりや頬杖、下唇を噛むなどの癖が長期間続くと歯が動き、過蓋咬合の原因になることがあります。

2-4. 歯の生え方や大きさに問題がある

奥歯がひどい虫歯になったり、抜歯になってそのままの状態が続いたりして奥歯の高さが不足していると、前歯に負担がかかり、噛み合わせが深くなることがあります。

また、前歯が大きい場合も過蓋咬合になりやすくなります。

3. 過蓋咬合を放置するリスク

過蓋咬合をそのままにしておくことで、以下のようなリスクが生じる可能性があります。

3-1. 歯の健康を損なう可能性がある

噛み合わせが深いと特定の歯が強く圧迫され、歯がすり減ったり、割れたり、詰め物やかぶせ物が外れやすくなったりするリスクが高まります。

また、下の前歯が上の前歯や歯茎に当たると、前歯へのダメージや歯茎の炎症を引き起こしやすくなります。

同時に、奥歯での接触が大きくなり、奥歯にダメージが蓄積しやすくなるため注意が必要です。

3-2. 見た目に影響する

下の前歯が上の前歯に当たることで、上の前歯が押し出されて出っ歯になることがあります。

また、過蓋咬合は笑ったときに歯茎が見える「ガミースマイル」を併発しやすいともいわれています。

さらに、上の前歯が著しく前方に突き出していると、口元の印象が不自然になりやすく、見た目のコンプレックスから自己評価や自信に悪影響をおよぼす可能性もあります。

3-3. 顎関節症になりやすい

噛み合わせが乱れると顎の関節への負担が増え、顎関節症(がくかんせつしょう)を招く恐れがあります。

顎関節症は、顎の痛みや違和感、口を開閉するときの音などをともない、日常生活に影響することがあります。

3-4. さまざまな二次障害をもたらす可能性がある

過蓋咬合により歯並びが悪化すると、咀嚼がうまくできないことで胃腸に負担がかかることがあります。

また、頭痛や肩こりなどの二次的な身体の不調を引き起こす可能性もあります。

4. 過蓋咬合の治療の考え方

過蓋咬合の治療では、歯を押し込む「圧下」、歯を引き出す「挺出」、前歯を傾ける「傾斜移動」のいずれか、または複数の方法で高さを調整します。

🔵圧下:

歯を歯肉のなかに少しずつ押し込むようにして少しずつ沈めていく方法。

一般的にアンカースクリューを用いて時間をかけて歯を動かします。

🔵挺出:

沈んだ歯を上に引き出し、高さを調整する方法。

顎間ゴムを奥歯に引っ掛ける手法が一般的です。

🔵傾斜移動:

前歯の角度を傾かせて噛み合わせを調整する方法。

前歯が内側に入りすぎている場合に有効です。

上記の方法のうち、圧下は歯の移動に時間がかかるため、他の方法より治療期間が長い傾向があります。

5. 過蓋咬合に適用される矯正治療と費用の目安

過蓋咬合の矯正治療にはどのようなものがあり、費用はどのくらいかかるのでしょうか。

ここでは、過蓋咬合に適用される主な矯正治療の内容と費用相場を紹介します。

5-1. ワイヤー矯正

マルチブラケットと呼ばれる装置を歯の表面に貼り付け、ワイヤーを通して引っ張ることで歯を動かす矯正治療です。

過蓋咬合の場合は圧下にアンカースクリューを使ったり、挺出に顎間ゴムを使用したりするなど、補助器具を加えて治療していきます。

ワイヤー矯正は圧下や挺出など強い力が必要な矯正に適しており、重度の過蓋咬合にも対応可能です。

費用は表側矯正の場合で約60~140万円(前歯のみの部分矯正で約10~30万円)、裏側矯正の場合で約100~170万円が平均的な相場となります。

5-2. マウスピース矯正

透明のマウスピースを付け替えていくことで歯を動かす矯正治療です。

マウスピース矯正は奥歯が沈みがちなため対応症例が限られますが、状態によってはアタッチメントをつけて挺出したり、傾斜移動させたりすることで治療可能な場合もあります。

マウスピース矯正は約55~130万円(部分矯正で約20~50万円)が費用相場となります。

関連記事

5-3. 小児矯正

過蓋咬合の原因の一つに、下顎が小さいことが挙げられます。

下顎の成長を促したり、上顎の過成長を整えたりする小児矯正を行なうことで、しっかりした噛み合わせを実現することが可能です。

小児矯正を行なうと永久歯が正しい位置に並びやすくなるため、将来的に矯正治療が不要になったり、治療が必要でも抜歯をせずに済んだりするケースもあり、治療の負担を軽減できる可能性があります。

小児矯正は第一期治療(早期治療)で約20万~50万円、二期治療(永久歯が生えそろったタイミングで行なう治療)で約25万~100万円が費用相場となります。

関連記事

6. 過蓋咬合に関するよくある質問

最後に、過蓋咬合についてよくある質問とその答えを紹介します。

Q1. 家庭でできる過蓋咬合の予防法は?

過蓋咬合の原因となる癖や習慣を改善することで、一定の予防効果が期待できます。

具体的には以下のような対応が有効です。

✔ 不良姿勢(猫背など)を改善する

✔ 口呼吸をしている場合は鼻呼吸に変える

✔ 頬杖やうつぶせ寝をしない

✔ 舌で歯を触る癖を治す

✔ 外遊びをさせて全身の筋力をつける

Q2. 過蓋咬合の治療は保険適用される?

過蓋咬合の治療が保険の対象になるかは、その症状の内容によります。

基本的には自由診療となりますが、以下のケースでは保険が適用されます。

①「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療

②前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)に対する矯正歯科治療

③顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・後の矯正歯科治療

引用:公益社団法人日本矯正歯科学会「矯正歯科治療が保険診療の適用になる場合とは」

上記の①に該当する症例としては、顔面裂、唇顎口蓋裂、ダウン症候群、軟骨形成不全症などがあります。詳しくは引用元サイトをご確認ください。

保険が適用される症状は重度のものであるため、見た目を整えるような治療はほぼ自由診療になると考えておくとよいでしょう。

なお、保険治療では指定自立支援医療機関で治療を受ける必要があります。

Q3. 子どもの過蓋咬合の矯正はいつから始めればよい?

子どもの矯正治療には、大きく分けて予防矯正、第1期治療、第2期治療があります。

🔵予防矯正:

乳歯が生えそろった時期(3~5歳頃)に行なう治療。

主に噛み合わせによる顎のずれの改善や、指しゃぶり、舌の癖など噛み合わせに影響のある習慣を早期に改善します。

🔵第1期治療:

6~11歳頃に始める治療。

歯並びそのものよりも、顎の骨の成長をコントロールし、永久歯が正常に生えそろうための口内環境を整えることが主な目的です。

第1期治療のみで完治するケースと、第2期治療に移行するケースがあります。

🔵第2期治療:

永久歯が生えそろう12歳以降~18歳頃に行なう治療。

いわゆる歯列矯正で、大人の矯正に相当します。歯並びの乱れを細かく調整し、歯並びを完成させます。

体の成長スピードは、部位や性別により異なります。そのため、矯正治療を始めるタイミングは一人ひとり異なります。

「まだ早すぎるかな?」と思っても、少しでも気になった時点で一度歯科医院に相談してみるのがおすすめです。

一般的に、子どもの顎の成長は以下の時期にピークを迎えます。

●上顎:

成長のピークが5~8歳で、10歳までにほぼ成長が完了します。

●下顎:

女子は小学校高学年頃、男子は小学校高学年~中学生頃が成長のピークです。

女子のほうが男子よりも成長が早いため、矯正治療を開始する時期も女子のほうが早い傾向にあります。

7. まとめ|過蓋咬合は信頼できる矯正医のもとで治療することが大切

過蓋咬合は、上の前歯が下の前歯に過剰に覆いかぶさっている状態を指します。

過蓋咬合をそのままにしておくと、見た目に影響をおよぼすことがあるだけでなく、健康を損なう可能性もあるため注意が必要です。症状に合ったクリニックを探して、まずは相談してみましょう。

ご自身やお子さまの噛み合わせについてお悩みの方は、ウィ・スマイルをご活用ください。

ウィ・スマイルは、矯正治療をご検討中の方と全国のクリニックをおつなぎするポータルサイトです。

事前のご質問はサイトのLINE窓口で受け付けています。

専門的な診断や治療期間などは、ウィ・スマイルでご予約したクリニックにて、矯正歯科医師がご案内します。信頼できる矯正医をみつけるために、ぜひご利用ください。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/