- この記事の監修者

-

歯科医師。医療法人社団ピュアスマイル理事長。インビザライン ブラックダイヤモンドドクター。インビザライン世界サミット23万人いるインビザラインドクターの中からトッププロバイダーの1人に選出。

https://purerio.tokyo/

- 1.口臭の主な原因は3つ

- 1-1.生理的口臭:口腔内の細菌作用

- 1-2.病的口臭:口腔内や消化器系の問題

- 1-3.外因的口臭

- 2.口臭の調べ方

- 2-1.自分で調べる方法

- 2-2.歯科医院で調べる方法

- 3.最強の口臭対策方法

- 3-1.自分で行うケア

- 3-2.歯科医院での治療

- 3-3.耳鼻科の受診

- 3-4.内科の受診

- 3-2.緊急時の対策方法

- 3-5.ストレスと口臭の関係

- 4.口臭に関するよくある質問

- 4-1.日常のケアの効果

- 4-2.緊急時の対策方法

- 4-3.口臭ケア製品の選び方

- 5.歯並びと口臭の関係

- 5-1.歯並びの悪さが口臭を引き起こす理由

- 5-2.矯正治療が口臭を改善する理由

- 6.まとめ

1.口臭の主な原因は3つ

口臭対策を始めるには、まずその原因を正しく知ることが大切です。

口臭は、食べ物の臭いだけが原因ではありません。

実は、複数の要因が関係しているのです。

ここからは、口臭の主な原因について詳しく解説していきます。

口臭の原因は大きく分けて

・生理的口臭

・病的口臭

・外因的口臭

の3つに分類されます。

これらの原因が複合的に作用することで、口臭が発生することが多いため、根本的な原因を突き止めることが重要です。

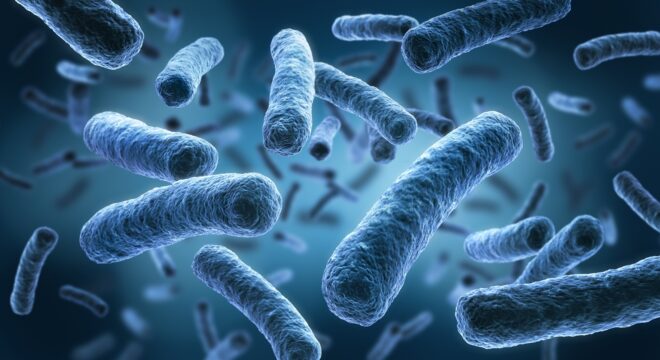

1-1.生理的口臭

「生理的口臭」は、起床時や空腹時、ストレス時に唾液の分泌が減少することで発生します。

あまり知られていないのですが、唾液には「殺菌作用」があります。

口臭の原因となるのは、ほとんどの場合口腔内の「細菌」にあるため、唾液の分泌量が減る=殺菌作用が軽減することとなり、口臭が気になりやすくなります。

そのため、寝起きやストレスで口が乾燥していると口臭がきつくなる傾向があるのです。

また、女性のホルモンバランスによる口臭もこの生理的口臭に分類されます。

1-2.病的口臭:口腔内や消化器系の問題

「病的口臭」は、虫歯や歯周病、舌苔(ぜったい)など口腔内の問題や、胃腸の病気、鼻や喉の感染症が原因です。

例えば、歯周病が進行している場合や逆流性食道炎があると口臭が強まります。

1-3.外因的口臭:食生活や飲酒喫煙

「外因的口臭」は、ニンニクや玉ねぎ、アルコール、タバコなどの摂取による一時的な臭いです。

例として、焼肉を食べた後や飲酒後の口臭、喫煙による特有の臭いがあります。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

2.口臭の調べ方

口臭を調べる方法は自分で調べる方法と歯科医院で調べる方法があります。

2-1.自分で調べる方法

コップやビニール袋に息を吹き込み、臭いを嗅ぐことで口腔内全体の臭いをチェックすることができます。

その他にも、フロスを使った後、その匂いを嗅いだり、ティッシュや綿棒で舌を軽く拭く方法があります。

2-2.歯科医院で調べる方法

口臭の原因の一つとして虫歯菌や歯周病菌が出す「ガス」が挙げられます。

そのため、口臭専用の測定器で、口腔内のガス(硫化水素など)を数値化してチェックします。

また、唾液の量や性質を調べることで、口腔内の清潔度や唾液の洗浄力を確認します。

虫歯や歯周病も口臭の原因となりますので、これらの検査に加えて口腔内を総合的にチェックします。

下記の項目に当てはまる方は、歯科医院を一度受診してみると、より効果的な対策を講じることができるかもしれません。

ぜひ、参考にしてみてください。

✅他人から口臭について指摘されたことがある

✅就寝前に歯磨きをしないことがある

✅口腔内のネバつきや乾燥が気になる

✅喫煙習慣がある。

✅生活が不規則になりがちである。

✅治療していない歯周病や虫歯がある。また、入れ歯が合っていない。

✅鼻やのどに慢性の病気がある。また、胃腸が弱い。

✅口臭が気になり、社会生活に影響が出ている。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

3.最強の口臭対策方法

口臭が気になる方は一刻も早く対策したいと思われるはずです。

ここでは、自分でできる口臭対策と、歯科医院で行う専門的な対策をご紹介します。

3-1.自分で行うケア

口臭を予防・改善するためには、日常的な口腔ケアが非常に重要です。

特に、ブラッシングや舌のケア、食生活の見直しは基本中の基本です。

舌専用ブラシで舌苔を除去する

舌苔は口臭の主な原因の1つですが、セルフケアで取り除くことができます。

ケアする際には、市販の舌専用ブラシや普段使っている歯ブラシを使用するのがおすすめです。

舌を大きく突き出し、鏡で舌表面の白っぽい汚れを確認しましょう。

舌の根元中央付近から舌先に向かって、舌を傷つけないよう水や舌専用ジェルで濡らしたブラシを使って、優しく2~3回なでるように磨きます。

力を入れすぎず、表面を軽くなぞる感覚で行うことがポイントです。

歯磨きで歯の表面の汚れをしっかり落とす

口臭予防には、丁寧な歯磨きが欠かせません。

歯ブラシは、歯の細かい部分に届きやすい細毛で小さめのヘッドのものを選びましょう。

軽い力で歯ブラシを持ち、1本1本を約20秒かけて小刻みに磨くようにします。

特に歯垢がたまりやすい歯と歯茎の境目や、奥歯の隅々までしっかり磨くことが大切です。

また、泡立ちが少ない、または発泡剤が含まれていない歯磨き粉を使用すると、磨き残しを確認しやすくなります。

デンタルフロスで歯間の汚れを取り除く

歯磨きだけでは、歯ブラシの毛先が届かない歯間に汚れが残ることがあります。

そのため、デンタルフロスを併用することをおすすめします。

フロスは約40cm程度にカットし、両端を左右の中指に2~3回巻き付け、10〜15cmの間隔で持つようにします。

フロスをピンと張った状態で歯間に挿入し、歯の表面に沿わせながら前後にゆっくり動かして汚れを取り除きましょう。

隣の歯も同様にケアし、使用部分をこまめにずらして清潔さを保ちながら行います。

歯茎を傷つけないように、丁寧に行うことがポイントです。

適切な食生活

食生活の改善も口臭対策には重要です。

バランスの良い食生活を心掛けることはもちろん、

以下の食べ物や飲み物は口臭のケア・予防に役立つため普段の食事に積極的に取り入れてみてください。

【食べ物】

・リンゴ

・ごぼう、レタス

・レモン、梅干し

・パイナップル、キウイ

・チョコレート

・ガム

・ヨーグルト

【飲み物】

・水

・緑茶

・牛乳

また、下記の食べ物や飲み物は口臭の原因になりやすいため、

これらを避けることで口臭を予防することも可能です。

【食べ物】

・ニンニク・ニラ・玉ネギ・ネギ類

・卵・乳製品

・脂っぽい肉類

・キャベツ・小松菜・ブロッコリー

・納豆

・砂糖の入ったお菓子

【飲み物】

・コーヒー

・お酒

3-2.歯科医院での治療

自分で改善、予防が難しい場合は歯科医院で治療することが可能です。

内服薬による治療

口臭の原因は歯周病菌などの細菌が発するガスにあるため「ジスロマック」と呼ばれる抗生物質を服用し、細菌を除去することで口臭の改善が見込めます。

また「プロバイオティクス」と呼ばれる微生物(善玉菌)を活用し、口腔内の細菌のバランスをコントロールして、口臭を改善する方法もあります。

レーザー/ 3DSによる治療

どちらも「細菌」にアプローチする治療法です。

3DSは除菌効果のあるジェルをマウスピースに入れてはめることで、口腔内の細菌を除去します。

また、あまり知られていないのですが、レーザーには殺菌効果があるため、レーザーを照射することで口腔内の細菌を除去し、口臭を改善します。

歯石除去/クリーニング

スケーラーと呼ばれる専用の機器を使って歯に付着した歯垢や食べカスを除去します。

3-3.耳鼻科の受診

次の症状の場合は、歯科ではなく耳鼻科を受診することで口臭の改善が見込めます。

・ 副鼻腔炎(蓄膿症)の可能性がある場合

鼻の奥で膿が溜まり、これが喉に流れることで口臭が発生します。

・扁桃腺のトラブル

扁桃腺に小さな石状の塊ができる「扁桃結石」や喉の炎症による「扁桃炎」によって口臭が引き起こされることがあります。

・慢性的な鼻炎やアレルギー性鼻炎

鼻詰まりによる口呼吸が続くと、口内が乾燥し、唾液の殺菌作用が低下して細菌が増殖するため、口臭が気になることがあります。

・喉や声帯の疾患

「慢性咽頭炎」による喉の奥の炎症や喉の腫れやポリープなどの「咽喉の異物感」が口臭を引き起こすことがあります。

3-4.内科の受診

次の症状の場合は、歯科ではなく内科を受診することで口臭の改善が見込めます。

また、他の疾患の早期発見にもつながります。

・胃腸の不調による口臭

胃酸が逆流し、酸っぱい臭いが口から上がることで口臭が発生します。

特に、胸やけや喉の違和感、酸っぱい液が上がってくる感じがある場合は、逆流性食道炎の可能性があります。

・糖尿病の可能性

糖尿病の悪化によって血糖値が高くなると、脂肪がエネルギー源として代謝され、アセトン臭(甘酸っぱい果物のような臭い)が口臭として現れることがあります。

・肝臓の問題

肝臓の機能が低下すると、体内の有害物質(アンモニアなど)が十分に解毒されず、血液中に残った毒素が口臭の原因となります。

この場合、アンモニア臭や腐敗臭に似た強い口臭が現れることがあります。

・腎臓の問題

腎不全など腎機能が低下している場合、体内に蓄積した老廃物が尿として排出されず、尿素が分解される際にアンモニア臭を発する口臭が発生します。

・慢性便秘や腸内環境の悪化

便秘が長引くと腸内でガスが発生し、それが血液を通じて肺に運ばれ、口臭として現れることがあります。

腸内環境の悪化による腐敗臭が特徴です。

・感染症が関与している場合

ピロリ菌感染により胃炎や胃潰瘍が引き起こされると、それが口臭の原因になることがあります。

・全身性疾患による口臭

甲状腺機能異常や代謝疾患など、全身性の病気が関係している場合があります。

特に、ほかの症状(疲労感、体重の変化など)を伴う場合は注意が必要です。

3-5.ストレスと口臭の関係

実はストレスと口臭には深い関係があります。

具体的には、ストレスがかかると自律神経が乱れ、唾液の分泌が減少します。

唾液には口腔内を洗浄する働きがあるため、分泌量が減ると細菌が増殖し、口臭の原因になります。

また、ストレスによる緊張状態で口呼吸になりやすく、口腔内が乾燥しやすくなり、細菌が繁殖して口臭が悪化します。

その他、ストレスによる胃腸の不調(消化不良や胃さんの逆流)や喫煙、過剰な飲酒、偏った食生活なども口臭に繋がりますので、注意が必要です。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

4.口臭に関するよくある質問

ここでは、口臭に関する一般的な疑問や緊急時の対策、またおすすめの口臭ケア製品について詳しく回答していきます。

4-1.日常のケアの効果

口臭ケアを日常的にしている場合、その効果の持続性はどのくらいなのでしょうか。

基本的なケアをしっかり行っていると、口臭は大幅に抑えられます。

しかし、個人差があるため、生活習慣や体調によって効果の持続時間が異なります。

特に、食事の内容や飲酒、喫煙の有無が影響しますので、日常的なケアと併せてこれらの習慣も見直すことが必要です。

4-2.緊急時の対策方法

口臭をすぐに改善したい場合は、次の方法がおすすめです。

・ガムやミントを利用する

ミントガムやミントタブレットを噛むことで、一時的に口臭を緩和できます。

特に、シュガーレスのものを選ぶと、口腔内を乾燥させずに済むためおすすめです。

・口をすすぐ

水やマウスウォッシュで口をすすぐことで、口腔内の臭い物質を洗い流すことができます。

特に、抗菌効果のあるマウスウォッシュを使うと、口臭予防効果が高まります。

・歯磨きを行う

外出先でも携帯用の歯ブラシや歯磨き粉を使って、短時間で歯磨きを行うことが可能です。

口腔内の細菌を減らすことで、口臭の改善が期待できます。

4-3.口臭ケア製品の選び方

さまざまな種類が出回っている口臭ケア製品ですが、自分に最適な製品を見つけるのはなかなか大変ですよね。

ここでは、自分に合った製品を選ぶためのポイントをお伝えします。

✓成分を確認する

抗菌作用や消臭効果のある成分が含まれているかを確認してみましょう。

例えば、次の成分は口臭予防として効果的です。

【殺菌成分】

・イソプロピルメチルフェノール(IPMP)

・塩化セチルピリジニウム(CPC)

・ラウロイルサルコシンNa(LSS)、塩化ベンゼトニウム

【抗炎症成分】

・β-グリチルレチン酸

・ε-アミノカプロン酸、トラネキサム酸

・サリチル酸メチル

【血流改善成分】

・塩化ナトリウム

・トコフェノール酢酸エステル(ビタミンE)

【洗浄成分】

・ゼオライト

【清涼成分】

・l-メントール

✓使用感を試す

実際に使用した際に、自分が心地よいと思うものを選ぶことが大切です。

特に、マウスウォッシュやミントなどは、味や刺激が合わないと続けることが難しくなります。

✓長期使用の安全性を確認する

アルコール成分が強いものは、口腔内を乾燥させる恐れがあるため、長期間使用しても安全な製品を選びましょう。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

5.歯並びと口臭の関係

口臭を改善するその他の方法として「歯列矯正」があります。

そもそも、虫歯や歯周病になりやすい方の多くは、日頃の歯磨きが不十分であるケースが多いです。

その一因は、歯並びが悪く、自分では磨きづらいという点が挙げられます。

そのため、口臭を根本的に予防、改善するため歯並びの矯正は効果的だと言えます。

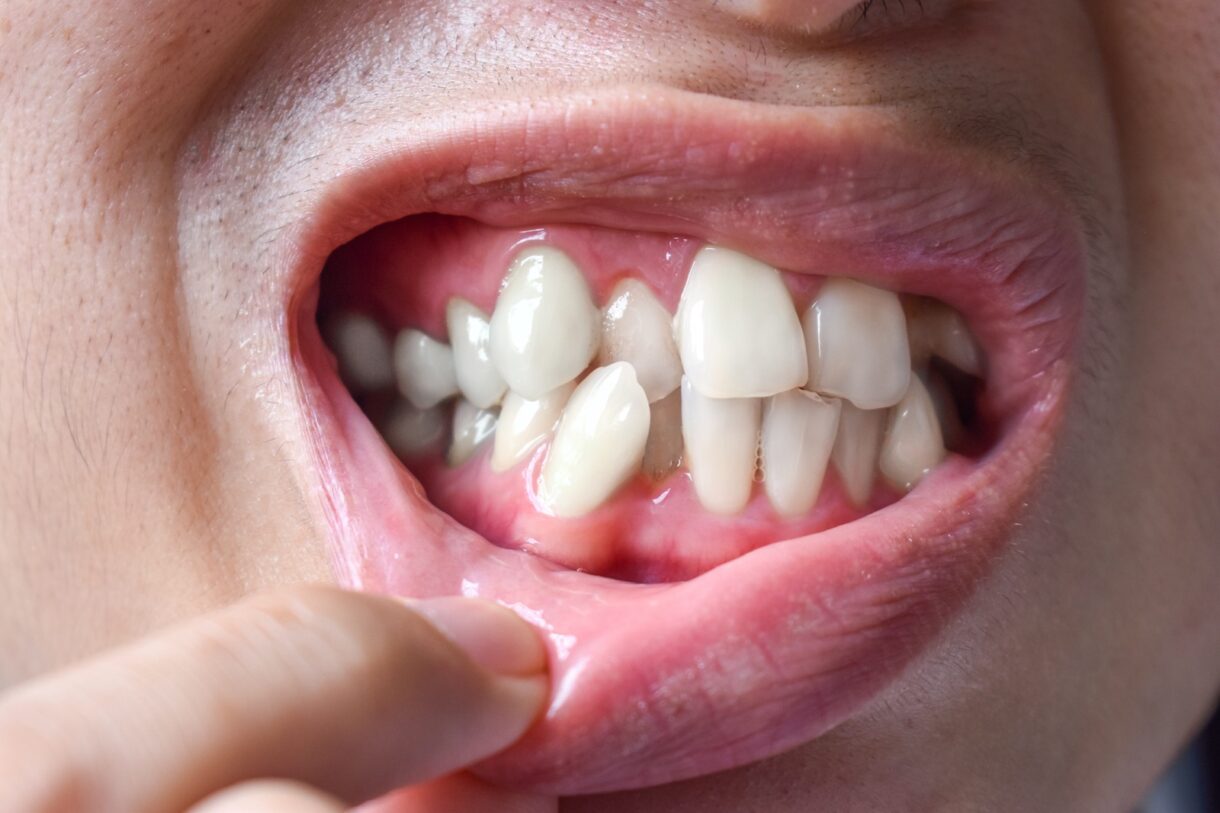

5-1.歯並びの悪さが口臭を引き起こす理由

歯並びが乱れていると、歯と歯の間や歯の裏側に食べ物の残りや歯垢が溜まりやすくなります。

特に歯が重なっている部分や凹凸のある歯列は、ブラッシングやデンタルフロスが届きにくく、清掃が不十分になりがちです。

その結果、細菌が繁殖しやすく、悪臭を伴うガス(揮発性硫黄化合物)を発生しやすくなるため、口臭が悪化します。

また、歯並びが悪いと、歯周ポケットが深くなりやすく、歯周病に進行することがあります。

歯周病は歯茎からの出血や炎症、膿などを伴い、強い口臭の原因となります。

5-2.矯正治療が口臭を改善する理由

矯正治療によって歯並びが整うと、歯ブラシやデンタルフロスが届きやすくなり、口腔内を清潔に保ちやすくなります。

その結果、細菌の繁殖を抑え、口臭の原因を取り除くことができます。

また、歯並びが改善されることで、歯磨きがしやすくなるため、歯周ポケットの深さが減少し、歯周病のリスクが軽減されます。

これにより、歯茎の健康を保ち、口臭の発生を防ぐことができます。

さらに、患者さんは日常的な口腔ケアへの意識が高まり、より丁寧な歯磨きやデンタルケアを実践するようになる傾向があります。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/

6.まとめ

口臭は非常にデリケートば問題です。口臭が人間関係に影響を及ぼす場合もあります。

そのため、普段から口臭を意識したケアを取り入れることは、社会生活をスムーズに送るために欠かせません。

効果的な口臭対策は、日々の習慣と適切な生活スタイルの組み合わせが鍵となります。

そのためには、原因に合わせた治療法を選択する必要があります。

あまり知られていないのですが、医療機関で治療が必要とされる「病的口臭」の人は、およそ3人に1人※1だと言われています。

※1「Oral Health Online」よりhttps://www.dent-kng.or.jp/colum/basic/629/

歯磨きを丁寧に行う、バランスの取れた食生活を心がけるといった対策はもちろんですが、口臭が気になる方はまず、症状に合わせて医療機関を受診されることをおすすめします。

また、歯磨きなどの日常のセルフケアがしやすくするために、歯列矯正を行うことも改善策の一つとして非常に有効です。

デコボコな歯並びは、食べカスや歯垢が溜まりやすく、虫歯や歯周病リスクが高くなります。

口臭の主な原因は細菌が発するガスですので、虫歯や歯周病予防ができれば口臭予防にもなります。

矯正治療と聞くと、見た目を整える治療だと思われる患者さんも多いと思います。

しかし、歯並びを整えることは、お口の機能性を向上させることでもあります。

しっかり噛めるようになることで、唾液の分泌が促されるため、これだけでも口臭予防にもつながります。

何より、デコボコのない綺麗な歯並びは歯磨きがしやすく、また、歯を美しく保つモチベーションを挙げてくれます。

根本から口臭を改善したい方は、矯正治療の検討をおすすめします。

\信頼できる矯正医を探すなら

「WE SMILE」/